Claudio Castellacci

Tutti i numeri di Saul Steinberg

doppiozero, 10 Novembre 2021

Tutti i numeri di Saul Steinberg

doppiozero, 10 Novembre 2021

Saul Steinberg è cresciuto. Insieme a Riga. 112 pagine in 16 anni. Dalle 422 del 2005 alle 534 di oggi. E sarebbe cresciuto ancora di più se 37 [pagine] non avessero dovuto emigrare sul sito online perché, insomma, in questa nuova fiammante edizione monografica, la numero 43, dedicata all’artista americano “fra i più conosciuti e insieme sconosciuti del Novecento”, credeteci non c’era proprio più posto. “Tutta colpa del pròto”, si sarebbe detto ai bei tempi della composizione a piombo.

Riga (nel senso della “riga” che rievoca i quaderni di scuola di una volta) è una collana editoriale sbocciata nel 1991, fondata e diretta da Marco Belpoliti e Elio Grazioli. Un progetto “quasi enciclopedico della cultura del nostro secolo”, nato, spiegano, senza nessun particolare programma, con il solo obiettivo di fare qualcosa che “ci sarebbe piaciuto leggere”. Per fortuna l’hanno fatto in un tempo in cui i libri erano oggetti di carta, perché, per dirla con Ermanno Cavazzoni (che scrive di Gianni Celati, suo sodale e “vagabondo della letteratura”, in Riga 28), “un libro è un libro quando è di carta e perciò qualcosa di stabile”. Un piccolo monumento che si erge contro il tempo, piccola piramide di Cheope che, anche se non dura un’eternità, “più affonda nella sabbia, più la sabbia del deserto lo copre, più dura”.

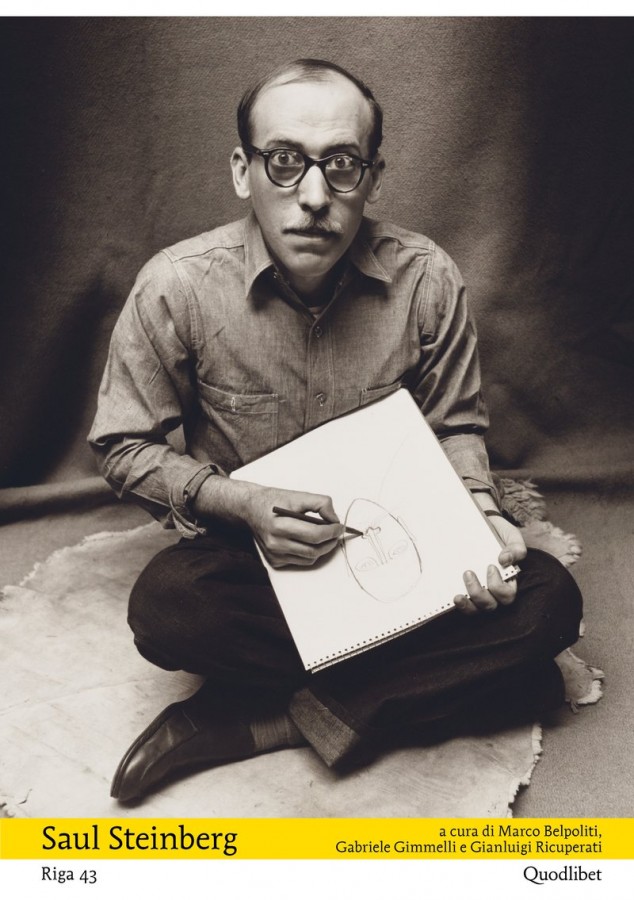

Dunque, restando ai numeri, rispetto all’edizione del 2005 (il numero 24 dedicato a Steinberg, appunto), le interviste sono passate da 5 a 21; gli articoli e recensioni da 26 a 31; la galleria di “omaggi” si è ampliata: dall’opera di un solo autore, a 9 diversi artisti; i racconti sono rimasti stabili a 3; a chiudere il volume entrano 2 nuovi, autorevoli e corposi saggi. Riassumendo, gli autori e i relativi testi o visual, in totale, sono 64. Cambia anche la grafica, affidata a Paola Lenarduzzi, cambia il font e la copertina: non più un ritratto firmato dalla matita di Tullio Pericoli – inserito in quella texture di grafie sfuocate, tipiche dei titoli della prima ora, editi da Marcos y Marcos che nel 2019, ha passato il testimone a Quodlibet – bensì un ritratto fotografico di Saul Steinberg, immortalato dalla grazia artistica e dalla Hasselblad (o forse era il famoso banco ottico Deardorff V8? Chissà) di Irving Penn, nel suo inconfondibile bianco e nero, a New York, nel 1947. E, come nota lo storico dell’arte John Gruen, “non si sa se si è in presenza di Groucho Marx o di James Joyce. Gli occhiali dalla montatura di corno, che gli ingrandiscono leggermente gli occhi, sono ben saldi sul naso abbondante, sotto il quale spuntano un paio di folti baffi”. Baffi che, sotto le armi, il barbiere militare gli aveva tagliato gettandolo nella più profonda prostrazione, di cui scriverà anche alla futura moglie, Hedda Sterne, nella lettera in cui le chiedeva di sposarlo.

Il Delacroix dello scarabocchio

Della cura editoriale di Riga 43 si sono occupati Marco Belpoliti, Gabriele Gimmelli e Gianluigi Ricuperati. E non è una coincidenza che il volume esca in concomitanza della grande mostra su Saul Steinberg – il Delacroix dello scarabocchio, come lo chiamava Grace Glueck, critica d’arte del «New York Times» – in corso alla Triennale di Milano (fino al 13 marzo 2022), perché a curare l’esposizione, allestita dall’architetto Italo Lupi, è ancora l’instancabile Belpoliti che ha diretto, orchestrato, limato, per mesi, il lavoro di 30 autori, finito nelle 584 pagine del catalogo Electa, Steinberg A-Z.

Insomma, sommando i due volumi, siamo a 1118 pagine di scoperte e di analisi artistiche, filosofiche, semiotiche, letterarie, sociologiche, giornalistiche sull’opera dell’artista, ma anche di storie su Steinberg come persona: un architetto che non ha mai fatto l’architetto; un disegnatore di vignette per il «Bertoldo» di Giovannino Guareschi; un ebreo rumeno in fuga dalle leggi razziali italiane, emigrato in un’America che lo accoglie tra le pagine e le copertine di «The New Yorker»; un improbabile ufficiale di marina distaccato presso i servizi di intelligence che passa la guerra disegnando; un uomo riservato che non disdegna di mescolarsi al jet set, anzi; uno sciupafemmine (questo però non pubblicizziamolo troppo, anche se così era) nonostante il fisico bassino, magrolino, sulla buona strada per perdere i capelli, non certo un adone che, con grande ironia, scrive all’amico di penna Aldo Buzzi: “Quando sono vestito da città assomiglio un po’ a Sadat e un po’ a Menachem Begin”; uno che si definisce: “scrittore che non sa scrivere”, che disegna “perché l’essenza di un buono scritto è la precisione, e il disegno è un modo preciso di esprimersi”. Insomma, tira le somme Buzzi, col tempo: “è diventato sempre più Steinberg”.

Diventando così “un labirinto con dentro se stesso”, la cui “mano sinistra disegna la destra nell’atto di disegnare la sinistra”, uno che “guarda con aria severa una tela bianca in un museo” o “si toglie il naso come se fosse un paio di occhiali dalla montatura di metallo”, come recitano le voci di una filastrocca simil fiera dell’est che gli dedica Charles Simić.

E poi c’è il capitolo interviste: Steinberg le detesta. E non poteva essere altrimenti nell’ottica di uno che ama l’arte dell’eccetera (per rappresentare un acciottolato, dice, non serve disegnare tutti i ciottoli: ne bastano solo venti). Vi si sottomette perché così fan tutti, ma è chiaro, dalle sue risposte, che pensa ad altro, che vorrebbe fare altro. Salta di palo in frasca, riconosce Alain Jouffroy: “Con lui un’intervista perde senso: aggira ogni domanda che gli viene posta”. Bisogna lasciarlo parlare: “Il mio solo mezzo di espressione è pensare ad alta voce. Mentre parlo, attraverso associazioni di idee, sono curioso di sapere ciò che dirò di lì a poco”. Le domande programmate, da scuola di giornalismo – del tipo: Soffre di solitudine? Il futuro dell’umanità le interessa? Le piace sognare? – lo annoiano, lo innervosiscono. Alla domanda: Ama la sua epoca? Risponde: “Quale epoca posso amare se non la mia?”.

Già, la sua epoca è il secolo americano il cui universo variegato è lui a mostrarlo e svelarlo agli stessi americani perché, se si deve dar retta a Jean Baudrillard: “l’America, la sua verità, si può rivelare solo a un europeo perché solo lui potrà trovare qui il simulacro perfetto” (America, 1987).

Ich Bin Ein Amerikaner

L’America è dunque il paese di Steinberg. Perché? gli chiede Sergio Zavoli, inviato della Rai, che sta girando un documentario su di lui. Saul risponde: “Perché qui non si fanno tante storie, perché è un paese dove si vive senza illusioni”.

“Non potresti vivere più in Italia, di’ la verità”, insiste, a sua volta, Luigi Brioschi che lo va a trovare nella casa di vacanza a Amagansett, sull’Atlantico. “Beh, è così diverso”, in Italia c’è solo “gran voglia di trovarsi un impiego, la pensione come meta... Non è il mondo ideale, per uno che ha vissuto in America”.

A questo punto è il critico Hilton Kramer, sul «New York Times» del 16 aprile 1968, a chiedersi se Steinberg sia, culturalmente parlando, europeo o americano, e arriva alla conclusione che “la verità, come spesso accade nel suo caso, è che non è né l’uno né l’altro, e nello stesso tempo è tutt’e due: un ibrido fiorito nello spazio che divide queste due cose”.

Di certo c’è che nella sua seconda vita, quella di cittadino naturalizzato americano, Steinberg non ha mai avuto quell’atteggiamento di superiorità che molto spesso hanno gli europei nei confronti dello stile di vita americano, e che il biografo Iain Topliss, nell’approfondito saggio La linea della vita da A a B (2005), ripreso da Riga 43, chiama “il disgusto cosmopolita.” “[Steinberg] odiava l’atteggiamento dell’artista europeo in esilio che si tiene lontano dalla cultura del paese ospite e dispensa valori culturali e principi estetici del Vecchio Mondo”, scrive Topliss. “Il disgusto cosmopolita era un ‘lusso mentale’ che non si poteva permettere. Sarebbe stato come continuare a essere emotivamente leale al Vecchio Continente, mentre non c’era dubbio che la lealtà di Steinberg andava tutta all’America”.

Disgusto cosmopolita che invece provava Bertolt Brecht che, insieme alla “crema” intellettuale tedesca in fuga dal nazismo, era stato accolto in California, a Los Angeles, meta d’elezione della più grande diaspora culturale del Novecento. Ma se il premio Nobel Thomas Mann, anch’egli esule, adorava Los Angeles e la natura che la circondava, tanto da decidere di diventare cittadino americano, Bertolt Brecht detestava sia la natura che la città (“Una Tahiti in forma urbana”, la chiamava) e, a chi gli capitava a tiro, citava, come un disco rotto, la superiorità della cultura europea su quella barbara (che gli aveva dato asilo) in cui era costretto a vivere.

Steinberg, al contrario, è sempre stato riconoscente dell’ospitalità, delle possibilità che gli offriva la nuova patria, lungi da lui l’idea di recitare la parte dell’intellettuale rifugiato. “La gratitudine che sentiva nei confronti della patria adottiva era assolutamente sincera”, fa notare Topliss, “pur rifiutando però l’alternativa più ovvia: l’assimilazione che aveva caratterizzato la precedente generazione di ebrei orientali e i loro figli”. Così per non rimanere schiacciato tra l’americanizzazione totale e il cosmopolitismo schizzinoso, Steinberg sceglie una terza via che non è né parodica, né satirica, tantomeno burlesca: è quell’ibrido fiorito, decisamente steinberghiano, di cui parlava Hilton Kramer. In quest’ottica, non ci saremmo certo stupiti di vedere Saul salire su uno di quei piedistalli su cui spesso piazza i suoi personaggi, e annunciare, parafrasando John Kennedy, “Ich Bin Ein Amerikaner”. E se anche ci fosse stato chi avesse letto quell’Amerikaner come l’equivalente di facili americanerie (come qualcuno si era preso gioco del doppio senso della parola “Berliner” – sinonimo di krapfen, bombolone – usata dal presidente Kennedy nel celebre discorso dal “muro della vergogna”), Steinberg, senza dubbio, lo avrebbe orgogliosamente rivendicato come un complimento.

Riga (nel senso della “riga” che rievoca i quaderni di scuola di una volta) è una collana editoriale sbocciata nel 1991, fondata e diretta da Marco Belpoliti e Elio Grazioli. Un progetto “quasi enciclopedico della cultura del nostro secolo”, nato, spiegano, senza nessun particolare programma, con il solo obiettivo di fare qualcosa che “ci sarebbe piaciuto leggere”. Per fortuna l’hanno fatto in un tempo in cui i libri erano oggetti di carta, perché, per dirla con Ermanno Cavazzoni (che scrive di Gianni Celati, suo sodale e “vagabondo della letteratura”, in Riga 28), “un libro è un libro quando è di carta e perciò qualcosa di stabile”. Un piccolo monumento che si erge contro il tempo, piccola piramide di Cheope che, anche se non dura un’eternità, “più affonda nella sabbia, più la sabbia del deserto lo copre, più dura”.

Dunque, restando ai numeri, rispetto all’edizione del 2005 (il numero 24 dedicato a Steinberg, appunto), le interviste sono passate da 5 a 21; gli articoli e recensioni da 26 a 31; la galleria di “omaggi” si è ampliata: dall’opera di un solo autore, a 9 diversi artisti; i racconti sono rimasti stabili a 3; a chiudere il volume entrano 2 nuovi, autorevoli e corposi saggi. Riassumendo, gli autori e i relativi testi o visual, in totale, sono 64. Cambia anche la grafica, affidata a Paola Lenarduzzi, cambia il font e la copertina: non più un ritratto firmato dalla matita di Tullio Pericoli – inserito in quella texture di grafie sfuocate, tipiche dei titoli della prima ora, editi da Marcos y Marcos che nel 2019, ha passato il testimone a Quodlibet – bensì un ritratto fotografico di Saul Steinberg, immortalato dalla grazia artistica e dalla Hasselblad (o forse era il famoso banco ottico Deardorff V8? Chissà) di Irving Penn, nel suo inconfondibile bianco e nero, a New York, nel 1947. E, come nota lo storico dell’arte John Gruen, “non si sa se si è in presenza di Groucho Marx o di James Joyce. Gli occhiali dalla montatura di corno, che gli ingrandiscono leggermente gli occhi, sono ben saldi sul naso abbondante, sotto il quale spuntano un paio di folti baffi”. Baffi che, sotto le armi, il barbiere militare gli aveva tagliato gettandolo nella più profonda prostrazione, di cui scriverà anche alla futura moglie, Hedda Sterne, nella lettera in cui le chiedeva di sposarlo.

Il Delacroix dello scarabocchio

Della cura editoriale di Riga 43 si sono occupati Marco Belpoliti, Gabriele Gimmelli e Gianluigi Ricuperati. E non è una coincidenza che il volume esca in concomitanza della grande mostra su Saul Steinberg – il Delacroix dello scarabocchio, come lo chiamava Grace Glueck, critica d’arte del «New York Times» – in corso alla Triennale di Milano (fino al 13 marzo 2022), perché a curare l’esposizione, allestita dall’architetto Italo Lupi, è ancora l’instancabile Belpoliti che ha diretto, orchestrato, limato, per mesi, il lavoro di 30 autori, finito nelle 584 pagine del catalogo Electa, Steinberg A-Z.

Insomma, sommando i due volumi, siamo a 1118 pagine di scoperte e di analisi artistiche, filosofiche, semiotiche, letterarie, sociologiche, giornalistiche sull’opera dell’artista, ma anche di storie su Steinberg come persona: un architetto che non ha mai fatto l’architetto; un disegnatore di vignette per il «Bertoldo» di Giovannino Guareschi; un ebreo rumeno in fuga dalle leggi razziali italiane, emigrato in un’America che lo accoglie tra le pagine e le copertine di «The New Yorker»; un improbabile ufficiale di marina distaccato presso i servizi di intelligence che passa la guerra disegnando; un uomo riservato che non disdegna di mescolarsi al jet set, anzi; uno sciupafemmine (questo però non pubblicizziamolo troppo, anche se così era) nonostante il fisico bassino, magrolino, sulla buona strada per perdere i capelli, non certo un adone che, con grande ironia, scrive all’amico di penna Aldo Buzzi: “Quando sono vestito da città assomiglio un po’ a Sadat e un po’ a Menachem Begin”; uno che si definisce: “scrittore che non sa scrivere”, che disegna “perché l’essenza di un buono scritto è la precisione, e il disegno è un modo preciso di esprimersi”. Insomma, tira le somme Buzzi, col tempo: “è diventato sempre più Steinberg”.

Diventando così “un labirinto con dentro se stesso”, la cui “mano sinistra disegna la destra nell’atto di disegnare la sinistra”, uno che “guarda con aria severa una tela bianca in un museo” o “si toglie il naso come se fosse un paio di occhiali dalla montatura di metallo”, come recitano le voci di una filastrocca simil fiera dell’est che gli dedica Charles Simić.

E poi c’è il capitolo interviste: Steinberg le detesta. E non poteva essere altrimenti nell’ottica di uno che ama l’arte dell’eccetera (per rappresentare un acciottolato, dice, non serve disegnare tutti i ciottoli: ne bastano solo venti). Vi si sottomette perché così fan tutti, ma è chiaro, dalle sue risposte, che pensa ad altro, che vorrebbe fare altro. Salta di palo in frasca, riconosce Alain Jouffroy: “Con lui un’intervista perde senso: aggira ogni domanda che gli viene posta”. Bisogna lasciarlo parlare: “Il mio solo mezzo di espressione è pensare ad alta voce. Mentre parlo, attraverso associazioni di idee, sono curioso di sapere ciò che dirò di lì a poco”. Le domande programmate, da scuola di giornalismo – del tipo: Soffre di solitudine? Il futuro dell’umanità le interessa? Le piace sognare? – lo annoiano, lo innervosiscono. Alla domanda: Ama la sua epoca? Risponde: “Quale epoca posso amare se non la mia?”.

Già, la sua epoca è il secolo americano il cui universo variegato è lui a mostrarlo e svelarlo agli stessi americani perché, se si deve dar retta a Jean Baudrillard: “l’America, la sua verità, si può rivelare solo a un europeo perché solo lui potrà trovare qui il simulacro perfetto” (America, 1987).

Ich Bin Ein Amerikaner

L’America è dunque il paese di Steinberg. Perché? gli chiede Sergio Zavoli, inviato della Rai, che sta girando un documentario su di lui. Saul risponde: “Perché qui non si fanno tante storie, perché è un paese dove si vive senza illusioni”.

“Non potresti vivere più in Italia, di’ la verità”, insiste, a sua volta, Luigi Brioschi che lo va a trovare nella casa di vacanza a Amagansett, sull’Atlantico. “Beh, è così diverso”, in Italia c’è solo “gran voglia di trovarsi un impiego, la pensione come meta... Non è il mondo ideale, per uno che ha vissuto in America”.

A questo punto è il critico Hilton Kramer, sul «New York Times» del 16 aprile 1968, a chiedersi se Steinberg sia, culturalmente parlando, europeo o americano, e arriva alla conclusione che “la verità, come spesso accade nel suo caso, è che non è né l’uno né l’altro, e nello stesso tempo è tutt’e due: un ibrido fiorito nello spazio che divide queste due cose”.

Di certo c’è che nella sua seconda vita, quella di cittadino naturalizzato americano, Steinberg non ha mai avuto quell’atteggiamento di superiorità che molto spesso hanno gli europei nei confronti dello stile di vita americano, e che il biografo Iain Topliss, nell’approfondito saggio La linea della vita da A a B (2005), ripreso da Riga 43, chiama “il disgusto cosmopolita.” “[Steinberg] odiava l’atteggiamento dell’artista europeo in esilio che si tiene lontano dalla cultura del paese ospite e dispensa valori culturali e principi estetici del Vecchio Mondo”, scrive Topliss. “Il disgusto cosmopolita era un ‘lusso mentale’ che non si poteva permettere. Sarebbe stato come continuare a essere emotivamente leale al Vecchio Continente, mentre non c’era dubbio che la lealtà di Steinberg andava tutta all’America”.

Disgusto cosmopolita che invece provava Bertolt Brecht che, insieme alla “crema” intellettuale tedesca in fuga dal nazismo, era stato accolto in California, a Los Angeles, meta d’elezione della più grande diaspora culturale del Novecento. Ma se il premio Nobel Thomas Mann, anch’egli esule, adorava Los Angeles e la natura che la circondava, tanto da decidere di diventare cittadino americano, Bertolt Brecht detestava sia la natura che la città (“Una Tahiti in forma urbana”, la chiamava) e, a chi gli capitava a tiro, citava, come un disco rotto, la superiorità della cultura europea su quella barbara (che gli aveva dato asilo) in cui era costretto a vivere.

Steinberg, al contrario, è sempre stato riconoscente dell’ospitalità, delle possibilità che gli offriva la nuova patria, lungi da lui l’idea di recitare la parte dell’intellettuale rifugiato. “La gratitudine che sentiva nei confronti della patria adottiva era assolutamente sincera”, fa notare Topliss, “pur rifiutando però l’alternativa più ovvia: l’assimilazione che aveva caratterizzato la precedente generazione di ebrei orientali e i loro figli”. Così per non rimanere schiacciato tra l’americanizzazione totale e il cosmopolitismo schizzinoso, Steinberg sceglie una terza via che non è né parodica, né satirica, tantomeno burlesca: è quell’ibrido fiorito, decisamente steinberghiano, di cui parlava Hilton Kramer. In quest’ottica, non ci saremmo certo stupiti di vedere Saul salire su uno di quei piedistalli su cui spesso piazza i suoi personaggi, e annunciare, parafrasando John Kennedy, “Ich Bin Ein Amerikaner”. E se anche ci fosse stato chi avesse letto quell’Amerikaner come l’equivalente di facili americanerie (come qualcuno si era preso gioco del doppio senso della parola “Berliner” – sinonimo di krapfen, bombolone – usata dal presidente Kennedy nel celebre discorso dal “muro della vergogna”), Steinberg, senza dubbio, lo avrebbe orgogliosamente rivendicato come un complimento.