Gianfranco Marrone

Questi giocano a tutto Camp. Il gusto del cattivo gusto che attraversa arte e moda, letteratura e costume, rilanciato negli Anni 60 e 70 dalla cultura Pop.

Tuttolibri - La Stampa, 07 Giugno 2008

Questi giocano a tutto Camp. Il gusto del cattivo gusto che attraversa arte e moda, letteratura e costume, rilanciato negli Anni 60 e 70 dalla cultura Pop.

Tuttolibri - La Stampa, 07 Giugno 2008

Un giovinetto svenevole, con capelli ossigenati, cappello e boa di struzzo, che finge di essere Marlene Dietrich. Ecco un’immagine che torna ogni volta che nelle pratiche artistiche e nella teoria estetica novecentesche si cerca di comprendere il cosiddetto Camp. L’immagine si trova in un romanzo di Christopher Isherwood per designare il Low Camp, quello de-gradato dei «circoli equivoci» della periferia londinese, non quello high di grandi artisti come Mozart, El Greco o Dostoevskij. E del resto, ad aprire un qualsiasi dizionario, alla voce Camp troviamo una perfetta interpretazione della nostra immagine: «affettato, lezioso, effeminato, omosessuale; pacchiano, vistoso, Kitsch, che manca di finezza o di misura».

Ma se la lingua sembra decisamente parteggiare per le comunità gay, non altrettante certezze hanno la critica d’arte, la teoria estetica e gli studi culturali al momento di definire il Camp «alto», sempreché di altezza e di bassezza artistiche dinnanzi a questo curioso fe-nomeno abbia ancora senso parlare. Il problema, infatti, non sono soltanto le qualità dell'oggetto estetico ma anche la disposizione d'animo del suo spettatore, non l'opera ma il suo fruitore. Dunque, la relazione fra le due cose, in modo da far emergere qualcosa come il gusto del cattivo gusto, l'apprezzamento positivo per l'eccessiva stravaganza, il bello del brutto. Da cui tutto il filone del travestimento, della messinscena, dell'esuberanza che, ec-cedendo gli steccati estetici prefissati, può esser presente nell'arte sublime come nel trash più sfrenato.

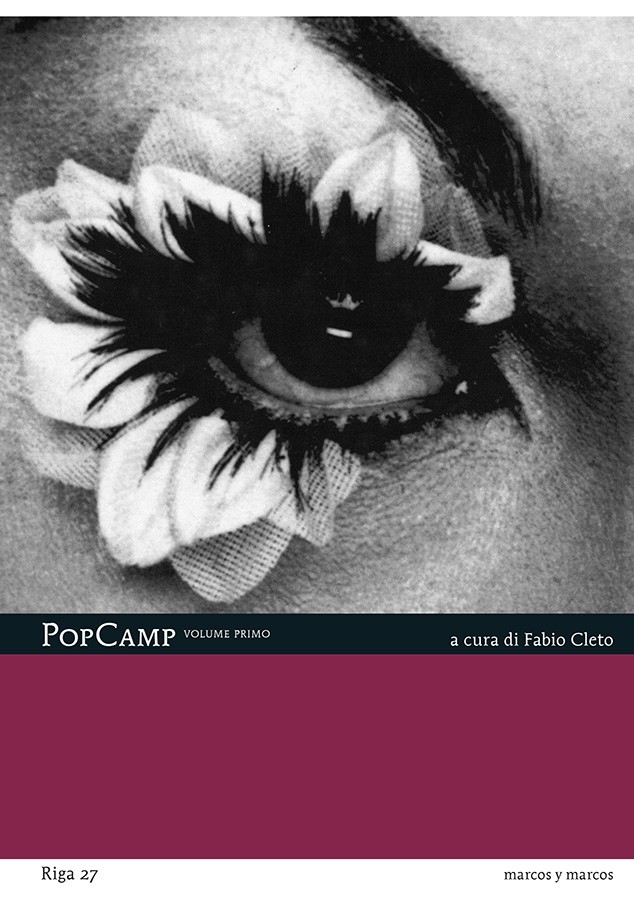

Le seicento e passa pagine dell'ultimo numero della rivista “Riga” dedicato al PopCamp, magistralmente curato da un esperto dell'argomento qual è Fabio Cleto, lo ripetono a ogni passo: il Camp non si può delimitare con un concetto chiaro e distinto, ogni tentativo di circoscriverlo fa perdere gran parte del senso a questo oggetto elusivo che, programmati-camente, sfugge a ogni categorizzazione. I più ricorrono allora a una lista volutamente ete-roclita di esempi che possano far intuire di che cosa si tratta. Prendiamo quella proposta da Cleto nella sua introduzione: Oscar Wilde e Madonna, Andy Warhol e Greta Garbo, Da-vid Bowie e Judy Garland, Fassbinder ed Elton John, Philip Johnson e George Petty, Jean Cocteau e i Velvet Underground, Erté e le Sisters of Perpetual Indulgence, Angela Carter e Aubrey Beardsley, Versailles e Gore Vidal, la Marchesa Luisa Casati e Robert Mapplethorpe, la mai-troppo-compianta Regina Madre e Pedro Almodóvar, Coco Chanel e Kenneth Anger, Philip Johnson e Cecil Beaton, Bette Davis e Divine, Dusty Springfield e Barbara Cartland, Shirley Bassey e Robert de Montesquieu, Wilhelm Von Gloeden e Mae West.

Sfogliando i due densissimi tomi della rivista (dove i saggi classici sull’argomento sono ac-compagnati da brani letterari, da un ricchissimo apparato iconografico e da nuovi scritti), l’elenco s’infittisce. E abbraccia cose che vanno dal Satyricon di Petronio agli abiti di Gaultier creati per Cher, dai giganti di Giulio Romano alla versione cinematografica dell’agente 007, dalla Regina Cristina interpretata dalla Garbo allo sculettante Mick Jagger in concerto circondato da cupe bande di Hells Angels. Scopriamo un Camp stakanovista, uno ecclesia-stico, uno cyborg e post-umano…

Le origini gay

Messa così, del Camp si percepisce l’ampiezza variegata, la trasversalità rispetto alle disci-pline, alle arti e alle pratiche quotidiane. E per quanto difficoltosa possa apparire, emerge una sua definizione, anche in termini storico-culturali. I due volumi di “Riga” sono ricchis-simi in tal senso. È abbastanza chiaro, per esempio, come il Camp spontaneo, tendenzialmente gay dei primi tempi - quello di Beardsley, Firbank, Compton-Bernett, certo Wilde, ma anche del vaudeville, dell'operetta, del music-hall, della café society e del burlesque - sia stato risucchiato, e rilanciato, dalla cultura pop della seconda metà del Novecento, che come è noto ha messo in crisi opposizioni secolari come cultura alta/ cultura bassa, arte/ folklore, autentico/ falso, bello/ brutto, maschile/ femminile e simili.

Se in un primo tempo il giovinetto col boa di struzzo s’esibiva in oscuri locali per pochi in-timi, adesso cantanti come David Bowie o Renato Zero sono oggetto di culto per le masse. Per non parlare di come la tv dei nostri giorni si bei nell’esibizione di personaggi come le sorelle Bandiera o Platinette. O di come la moda (Versace, Dolce e Gabbana, Cavalli...) gio-chi con situazioni ambigue interpretabili come ottimi esempi di un Camp che nemmeno Andy Warhol avrebbe potuto immaginare con tanta precisione.

Scriveva la Sontag

Lo sdoganamento del Camp verso la cultura di massa è sancito da un noto saggio di Susan Sontag dei primi anni Sessanta (qui riproposto) nel quale si indica molto bene la questione di fondo. Come essere dandy nella cultura contemporanea di massa? Come mantenere una distinzione generalizzata, una specificità e una riconoscibilità per tutti? In che modo gli in-dividui possono emergere e avere un’identità all’interno di una massa che essi stessi costituiscono? Il Camp, per Sontag, è la risposta a questi interrogativi tutt’altro che banali, la maniera in cui, mettendo il mondo tra virgolette, ci si fa beffe di sé pur di essere qualcuno. Tutti possono essere eroi per un quarto d’ora, basta aver la faccia tosta d’andare in tv come caricatura di se stessi.

Ma se la lingua sembra decisamente parteggiare per le comunità gay, non altrettante certezze hanno la critica d’arte, la teoria estetica e gli studi culturali al momento di definire il Camp «alto», sempreché di altezza e di bassezza artistiche dinnanzi a questo curioso fe-nomeno abbia ancora senso parlare. Il problema, infatti, non sono soltanto le qualità dell'oggetto estetico ma anche la disposizione d'animo del suo spettatore, non l'opera ma il suo fruitore. Dunque, la relazione fra le due cose, in modo da far emergere qualcosa come il gusto del cattivo gusto, l'apprezzamento positivo per l'eccessiva stravaganza, il bello del brutto. Da cui tutto il filone del travestimento, della messinscena, dell'esuberanza che, ec-cedendo gli steccati estetici prefissati, può esser presente nell'arte sublime come nel trash più sfrenato.

Le seicento e passa pagine dell'ultimo numero della rivista “Riga” dedicato al PopCamp, magistralmente curato da un esperto dell'argomento qual è Fabio Cleto, lo ripetono a ogni passo: il Camp non si può delimitare con un concetto chiaro e distinto, ogni tentativo di circoscriverlo fa perdere gran parte del senso a questo oggetto elusivo che, programmati-camente, sfugge a ogni categorizzazione. I più ricorrono allora a una lista volutamente ete-roclita di esempi che possano far intuire di che cosa si tratta. Prendiamo quella proposta da Cleto nella sua introduzione: Oscar Wilde e Madonna, Andy Warhol e Greta Garbo, Da-vid Bowie e Judy Garland, Fassbinder ed Elton John, Philip Johnson e George Petty, Jean Cocteau e i Velvet Underground, Erté e le Sisters of Perpetual Indulgence, Angela Carter e Aubrey Beardsley, Versailles e Gore Vidal, la Marchesa Luisa Casati e Robert Mapplethorpe, la mai-troppo-compianta Regina Madre e Pedro Almodóvar, Coco Chanel e Kenneth Anger, Philip Johnson e Cecil Beaton, Bette Davis e Divine, Dusty Springfield e Barbara Cartland, Shirley Bassey e Robert de Montesquieu, Wilhelm Von Gloeden e Mae West.

Sfogliando i due densissimi tomi della rivista (dove i saggi classici sull’argomento sono ac-compagnati da brani letterari, da un ricchissimo apparato iconografico e da nuovi scritti), l’elenco s’infittisce. E abbraccia cose che vanno dal Satyricon di Petronio agli abiti di Gaultier creati per Cher, dai giganti di Giulio Romano alla versione cinematografica dell’agente 007, dalla Regina Cristina interpretata dalla Garbo allo sculettante Mick Jagger in concerto circondato da cupe bande di Hells Angels. Scopriamo un Camp stakanovista, uno ecclesia-stico, uno cyborg e post-umano…

Le origini gay

Messa così, del Camp si percepisce l’ampiezza variegata, la trasversalità rispetto alle disci-pline, alle arti e alle pratiche quotidiane. E per quanto difficoltosa possa apparire, emerge una sua definizione, anche in termini storico-culturali. I due volumi di “Riga” sono ricchis-simi in tal senso. È abbastanza chiaro, per esempio, come il Camp spontaneo, tendenzialmente gay dei primi tempi - quello di Beardsley, Firbank, Compton-Bernett, certo Wilde, ma anche del vaudeville, dell'operetta, del music-hall, della café society e del burlesque - sia stato risucchiato, e rilanciato, dalla cultura pop della seconda metà del Novecento, che come è noto ha messo in crisi opposizioni secolari come cultura alta/ cultura bassa, arte/ folklore, autentico/ falso, bello/ brutto, maschile/ femminile e simili.

Se in un primo tempo il giovinetto col boa di struzzo s’esibiva in oscuri locali per pochi in-timi, adesso cantanti come David Bowie o Renato Zero sono oggetto di culto per le masse. Per non parlare di come la tv dei nostri giorni si bei nell’esibizione di personaggi come le sorelle Bandiera o Platinette. O di come la moda (Versace, Dolce e Gabbana, Cavalli...) gio-chi con situazioni ambigue interpretabili come ottimi esempi di un Camp che nemmeno Andy Warhol avrebbe potuto immaginare con tanta precisione.

Scriveva la Sontag

Lo sdoganamento del Camp verso la cultura di massa è sancito da un noto saggio di Susan Sontag dei primi anni Sessanta (qui riproposto) nel quale si indica molto bene la questione di fondo. Come essere dandy nella cultura contemporanea di massa? Come mantenere una distinzione generalizzata, una specificità e una riconoscibilità per tutti? In che modo gli in-dividui possono emergere e avere un’identità all’interno di una massa che essi stessi costituiscono? Il Camp, per Sontag, è la risposta a questi interrogativi tutt’altro che banali, la maniera in cui, mettendo il mondo tra virgolette, ci si fa beffe di sé pur di essere qualcuno. Tutti possono essere eroi per un quarto d’ora, basta aver la faccia tosta d’andare in tv come caricatura di se stessi.