Luca Martinazzoli

Chiamalo Camp

Specchio+ - La Stampa, 28 Giugno 2008

Chiamalo Camp

Specchio+ - La Stampa, 28 Giugno 2008

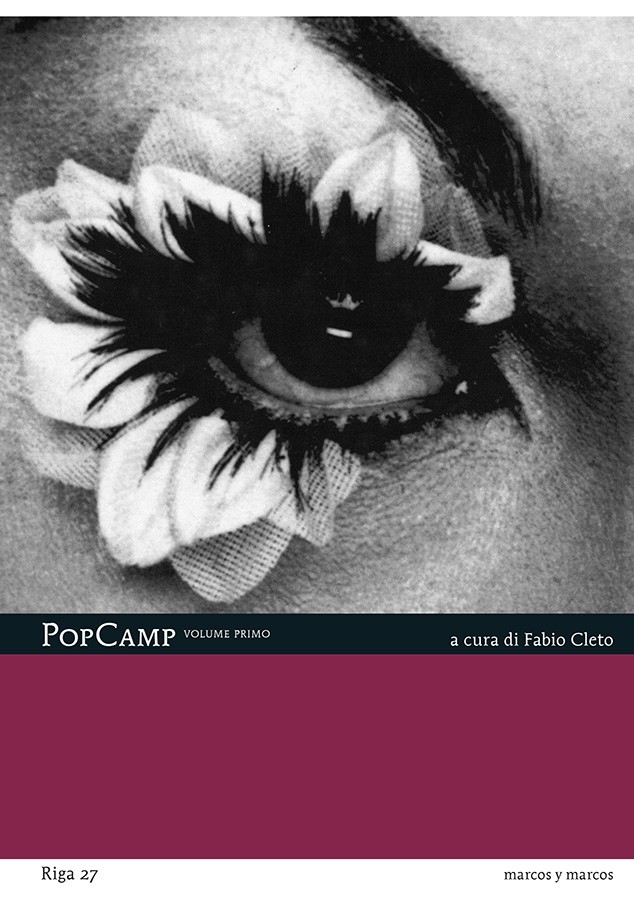

L'agente James Bond indossa una parrucca e un bustino. Si è fatto levare i peli superflui. Tutti, tranne quelli arruffati del petto. Ha delle protesi favolose. Indossa tacchi a spillo e reggicalze. Si ritrova ad adescare un agente russo con baffi spioventi e un fisico taurino in un vizioso nightclub. E' la trama di "Agente 007: Operazione tacchi a spillo", una gustosa parodia del virile James Bond scritta da Cyril Connoly . La storia racchiude molti degli ingredienti del gusto pop camp. Esibirsi. Travestirsi. Eludere. Il racconto è uno dei pezzi pregiati di PopCamp, una selezione critica di testi intorno al Camp uscita sulla collana Riga, per i tipi di Marcos y Marcos. La cura Fabio Cleto.

Sono due volumi, corredati da un eccellente apparato iconografico che permette di navigare nell'ineffabile immaginario del Camp. Inutile provare a cercare una definizione. Il camp "è un processo dinamico, una relazione indiscreta fra oggetto e sguardo che improvvisa uno spazio di performance", come suggerisce il curatore. Ci si può ricamare intorno con le parole o con le metafore, ma l'oggetto sfugge. Non sfuggono i personaggi che lo animano e ne puntellano l'immaginario. Spie. Pin-up. Travestiti. Ballerine. Efebi. Animali esotici. Vecchie cantanti. Tutti che si muovono nella finzione. Tutti che esagerano fino al grottesco il loro essere al centro della scena.

Il camp di fatto è una sorta di riscoperta di prodotti culturali che stanno nella spazzatura. Come suggerisce Andrew Ross, "nell'era della plastica, il valore autentico si poteva trovare solo nelle vere trame del passato". Dive del cinema. Abiti da mercatino delle pulci. Oggetti che sanno di orientalismo. Il gusto per il camp si consolida come stile proprio negli sessanta, dopo essere stato un codice sottopelle di una bizzosa aristocrazia inglese di fino ottocento e di tutto quel mondo gay ancora nascosto e segreto. Quando il consumismo diviene pervasivo, il camp diventa un antidoto all'obsolescenza del pop. Oggi ne viviamo gli strascichi, senza poterne assaporare la stessa vivavicità. Ma ha segnato cultura e costume. Basta frugare nel campo dell'arte, oppure tra i giornali e la letteratura. Andy Warhol. Tom Wolfe. Ma sono la moda e la pubblicità, il cinema e gli interpreti della musica che il camp ha permeato come pochi altri stili del novecento.

Nel 1964 fu una signorina colta e sfrontata a riflettere per prima sulla questione, con un saggio seminale, "Note sul Camp". Lei è Susan Sontag e ha dato voce a quella che lei definisce una particolare sensibilità. Una sensibilità camp. Ne fa percepire la presenza al mondo intellettuale, e non. Non riesce a definirlo. Ci gira intorno, con un elenco di 58 acute osservazioni. Suggerisce che "l'essenza di Camp è il suo amore per l'innaturale, per l'artificio, per l'eccesso". Fa qualche esempio: Zuleika Dobson di Max Beerbohm, le lampade Tiffany, i film Scopitone, i disegni di Aubrey Beardsley, Il lago dei cigni, le opere di Bellini, le regie di Visconti per Salomè e Peccato che sia una sgualdrina, King Kong di Schoedsack e Cooper, la canzonettista cubana La Lupe, God's Man, i vecchi fumetti di Gordon, gli abiti femminili degli anni Venti (boa di struzzo, vestiti di frange e perline, ecc.), i romanzi di Ronald Firbank e Ivy Compton–Burnett. Un ammasso eterogeneo di prodotti culturali. Alti e bassi, che nutrono l'immaginario di una borghesia colta e insofferente. Ma che diviene anche il cuore di una subcultura che oscilla disinvolta tra gusti sessuali e interpreta il malessere del boom economico del dopoguerra.

PopCamp raccoglie 43 contributi critici. Ci sono saggi, testimonianze e riflessioni che inquadrano come il camp sia riuscito a permeare la cultura pop. Ma vale forse la pena capire oggi che ruolo ha il camp nelle scene culturali. Per esempio in questi giorni le città italiane sono coperte dai manifesti dei Kiss. Rivoli di trucco ricoprono volti sfatti da una vita rock'n'roll. Le capigliature posticce cadono su costumi borchiati da motociclista. Esagerano nel travestimento e nella messa in scena. Il loro gusto tracima di camp. Di certo incarnano bene le derive che ha preso il gusto camp nel mondo del rock, al punto da trasformarsi in trash. La diatriba che divide questi due termini era stata aperta anni fa da Tommaso Labranca con il suo "Andy Wharol era un coatto". Libro che ha educato lo sguardo di molte persone, e l'ha invitato a guardare tra le pieghe del consumatore medio. Senza vergogna, anzi con il piacere di chi prova disperatamente a identificarsi con questi consumi. Ma è evidente che quando il camp si trasforma nel reale perde completamente la sua funzione, e diviene trash. Osceno. Sboccato.

Sono pochi quelli che oggi provano a ritagliare la propria identità in quel camp aristocratico e sofisticato che prese forma negli sessanta. C'è una scena di artisti e musicisti newyorkesi che vedono in Anthony and The Johnson il riferimento culturale. In Italia, nonostante si soffochi nel trash televisivo, c'è un'artista che ha ricostruito uno splendido immaginario camp, Francesco Vezzoli. Lui vive ormai tra il limbo dello star system di Hollywood e quello dell'arte contemporanea. Il suo lavoro pure. Si aggrappa all'estetica camp con eleganze e intelligenza rara. Smonta e rimonta l'immaginario del grande cinema e della televisione. Porta sui set signore di successo, dive avvolte da una glassa di glamour pesante e appiccola. Insiste su pulsioni decadenti che animano lavori pieni di personaggi alla fine della loro parabola del successo. Nella migliore tradizione del camp, Francesco Vezzoli indaga negli scarti della cultura di massa, nell’anima del pop.

Se consideriamo il camp come uno sguardo verso il passato, allora il lavoro di Vezzoli ha ancora un senso. Ma se il camp è stato una strategia per sfuggire a certo conformismo e per non farsi inghiottire dal consumo di massa, oggi forse ci si deve rifugiare altrove. Il camp, e le subculture che lo hanno nutrito, sono state divorate e trasformato in un prodotto. Come sottolinea Andrew Ross nel saggio "Usi del camp", la Sontag indica che a rischio nell'era della cultura di massa si trova proprio la capacità degli intellettuali di imporre parametri d'eccellenza estetica. Il camp è stato certo una strategia vincente, che ha segnato un periodo culturale cruciale, quello fra 1964 e i primi anni settanta. Ma oggi sembra riprodurre solo economie del piacere e del cattivo gusto, senza smuovere una coscienza critica. Certo, rimane il principale orizzonte estetico del mondo omosessuale, ma completamente cristallizzato nel suo passato, senza quel distacco che rendeva lo sguardo ironico e autentico.

Sono due volumi, corredati da un eccellente apparato iconografico che permette di navigare nell'ineffabile immaginario del Camp. Inutile provare a cercare una definizione. Il camp "è un processo dinamico, una relazione indiscreta fra oggetto e sguardo che improvvisa uno spazio di performance", come suggerisce il curatore. Ci si può ricamare intorno con le parole o con le metafore, ma l'oggetto sfugge. Non sfuggono i personaggi che lo animano e ne puntellano l'immaginario. Spie. Pin-up. Travestiti. Ballerine. Efebi. Animali esotici. Vecchie cantanti. Tutti che si muovono nella finzione. Tutti che esagerano fino al grottesco il loro essere al centro della scena.

Il camp di fatto è una sorta di riscoperta di prodotti culturali che stanno nella spazzatura. Come suggerisce Andrew Ross, "nell'era della plastica, il valore autentico si poteva trovare solo nelle vere trame del passato". Dive del cinema. Abiti da mercatino delle pulci. Oggetti che sanno di orientalismo. Il gusto per il camp si consolida come stile proprio negli sessanta, dopo essere stato un codice sottopelle di una bizzosa aristocrazia inglese di fino ottocento e di tutto quel mondo gay ancora nascosto e segreto. Quando il consumismo diviene pervasivo, il camp diventa un antidoto all'obsolescenza del pop. Oggi ne viviamo gli strascichi, senza poterne assaporare la stessa vivavicità. Ma ha segnato cultura e costume. Basta frugare nel campo dell'arte, oppure tra i giornali e la letteratura. Andy Warhol. Tom Wolfe. Ma sono la moda e la pubblicità, il cinema e gli interpreti della musica che il camp ha permeato come pochi altri stili del novecento.

Nel 1964 fu una signorina colta e sfrontata a riflettere per prima sulla questione, con un saggio seminale, "Note sul Camp". Lei è Susan Sontag e ha dato voce a quella che lei definisce una particolare sensibilità. Una sensibilità camp. Ne fa percepire la presenza al mondo intellettuale, e non. Non riesce a definirlo. Ci gira intorno, con un elenco di 58 acute osservazioni. Suggerisce che "l'essenza di Camp è il suo amore per l'innaturale, per l'artificio, per l'eccesso". Fa qualche esempio: Zuleika Dobson di Max Beerbohm, le lampade Tiffany, i film Scopitone, i disegni di Aubrey Beardsley, Il lago dei cigni, le opere di Bellini, le regie di Visconti per Salomè e Peccato che sia una sgualdrina, King Kong di Schoedsack e Cooper, la canzonettista cubana La Lupe, God's Man, i vecchi fumetti di Gordon, gli abiti femminili degli anni Venti (boa di struzzo, vestiti di frange e perline, ecc.), i romanzi di Ronald Firbank e Ivy Compton–Burnett. Un ammasso eterogeneo di prodotti culturali. Alti e bassi, che nutrono l'immaginario di una borghesia colta e insofferente. Ma che diviene anche il cuore di una subcultura che oscilla disinvolta tra gusti sessuali e interpreta il malessere del boom economico del dopoguerra.

PopCamp raccoglie 43 contributi critici. Ci sono saggi, testimonianze e riflessioni che inquadrano come il camp sia riuscito a permeare la cultura pop. Ma vale forse la pena capire oggi che ruolo ha il camp nelle scene culturali. Per esempio in questi giorni le città italiane sono coperte dai manifesti dei Kiss. Rivoli di trucco ricoprono volti sfatti da una vita rock'n'roll. Le capigliature posticce cadono su costumi borchiati da motociclista. Esagerano nel travestimento e nella messa in scena. Il loro gusto tracima di camp. Di certo incarnano bene le derive che ha preso il gusto camp nel mondo del rock, al punto da trasformarsi in trash. La diatriba che divide questi due termini era stata aperta anni fa da Tommaso Labranca con il suo "Andy Wharol era un coatto". Libro che ha educato lo sguardo di molte persone, e l'ha invitato a guardare tra le pieghe del consumatore medio. Senza vergogna, anzi con il piacere di chi prova disperatamente a identificarsi con questi consumi. Ma è evidente che quando il camp si trasforma nel reale perde completamente la sua funzione, e diviene trash. Osceno. Sboccato.

Sono pochi quelli che oggi provano a ritagliare la propria identità in quel camp aristocratico e sofisticato che prese forma negli sessanta. C'è una scena di artisti e musicisti newyorkesi che vedono in Anthony and The Johnson il riferimento culturale. In Italia, nonostante si soffochi nel trash televisivo, c'è un'artista che ha ricostruito uno splendido immaginario camp, Francesco Vezzoli. Lui vive ormai tra il limbo dello star system di Hollywood e quello dell'arte contemporanea. Il suo lavoro pure. Si aggrappa all'estetica camp con eleganze e intelligenza rara. Smonta e rimonta l'immaginario del grande cinema e della televisione. Porta sui set signore di successo, dive avvolte da una glassa di glamour pesante e appiccola. Insiste su pulsioni decadenti che animano lavori pieni di personaggi alla fine della loro parabola del successo. Nella migliore tradizione del camp, Francesco Vezzoli indaga negli scarti della cultura di massa, nell’anima del pop.

Se consideriamo il camp come uno sguardo verso il passato, allora il lavoro di Vezzoli ha ancora un senso. Ma se il camp è stato una strategia per sfuggire a certo conformismo e per non farsi inghiottire dal consumo di massa, oggi forse ci si deve rifugiare altrove. Il camp, e le subculture che lo hanno nutrito, sono state divorate e trasformato in un prodotto. Come sottolinea Andrew Ross nel saggio "Usi del camp", la Sontag indica che a rischio nell'era della cultura di massa si trova proprio la capacità degli intellettuali di imporre parametri d'eccellenza estetica. Il camp è stato certo una strategia vincente, che ha segnato un periodo culturale cruciale, quello fra 1964 e i primi anni settanta. Ma oggi sembra riprodurre solo economie del piacere e del cattivo gusto, senza smuovere una coscienza critica. Certo, rimane il principale orizzonte estetico del mondo omosessuale, ma completamente cristallizzato nel suo passato, senza quel distacco che rendeva lo sguardo ironico e autentico.