Lorenza Pignatti

Inafferrabile Camp

Made05, Luglio 2008

Inafferrabile Camp

Made05, Luglio 2008

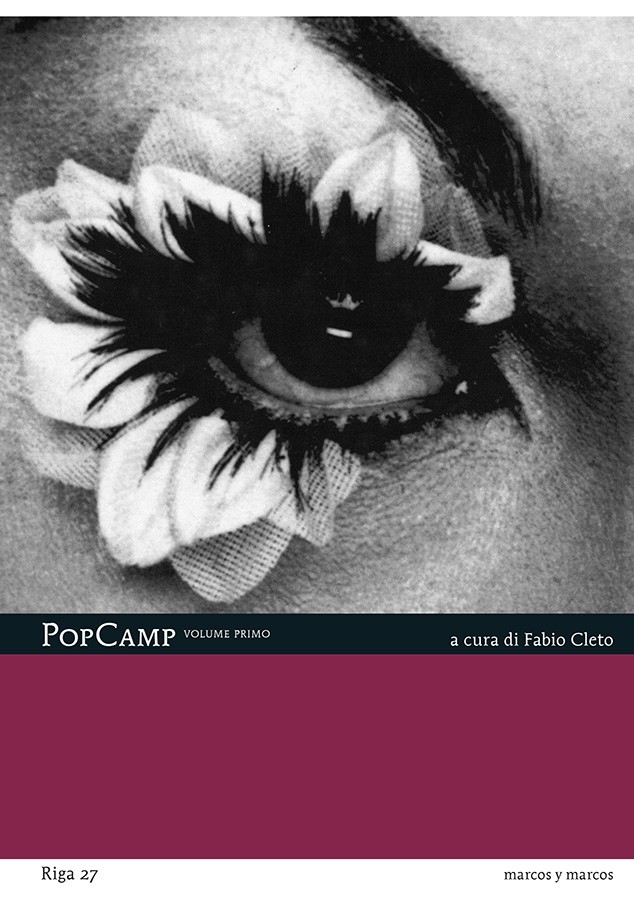

Fabio Cleto insegna Letteratura Inglese e Storia della Critica all’Università di Bergamo, ed è un’autorità internazionale sul camp. Nel 1999 ha pubblicato Camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject, ora con il doppio volume PopCamp pubblicato da Marcos y Marcos, presenta la categoria del camp al pubblico italiano. Lo abbiamo intervistato.

LP Nell’introduzione a PopCamp parli dell’indefinibilità del camp. Puoi però cercare di darci un’idea di cosa sia, il camp?

FC Il camp non è una «cosa». È semmai un modo. Un modo di vedere il mondo come un teatro dell’innaturale, dell’artificio, uno stile che celebra l’eccentricità e il Kitsch. Il camp è una sensibilità ironica ed elitaria, una forma sfarzosa, perversamente snob, di travestitismo psichico. È uno stile sia di performance sia di percezione, e può dunque essere volontario o meno. Ovunque ci si imbatta in un qualcosa di «fuori dal mondo», di un qualcosa che però ci entusiasma e ci coinvolge nel suo eccesso, abbiamo incontrato il camp. Ecco perché è indefinibile. Perché è volubile, evanescente, inafferrabile. Non cessa mai di assumere nuove forme e di occupare nuovi spazi, il che ne fa un fenomeno estetico straordinariamente eterogeneo. E spiazzante.

LP Parli dell’eterogeneità del camp, della sua natura contaminata. Puoi farci qualche esempio?

FC Nel pantheon del camp si trova davvero l’inconciliabile. Troviamo Oscar Wilde e Madonna, Andy Warhol e Greta Garbo, David Bowie e Judy Garland, Fassbinder e Sylvester, Philip Johnson e Jean Cocteau, i Velvet Underground ed Erté, Robert Mapplethorpe e Coco Chanel, Bette Davis e Divine, Dusty Springfield e Mae West. Il camp avvicina sfere culturali distanti come arte, musica pop e classica, cinema, architettura, design, opera lirica, fumetti, letteratura, teatro, musical, moda, ecc., e ordini estetici altrettanto diversi: aristocrazia, piccola borghesia e sottocultura, le divine del cinema muto con il qui-e-ora nostalgico del mercatino delle pulci, il sublime estetico di Visconti con il trash di John Waters. Proprio qui sta il punto, volendo, del camp: è come andare a un party dove si può incontrare chiunque, e dove può succedere di tutto. Bisogna avere un abito adatto, però.

LP Qual è la differenza fra camp e «pop camp»?

FC Si tratta non di una differenza, ma di una specificazione storica. Il camp nasce infatti a fine 800 come cifrario diffuso nell’aristocrazia britannica, nel sottobosco omosessuale e nello spazio urbano del teatro, quello spazio cioè che ospitava il fantastico, l’illegale, il folle. Era cioè un codice condiviso da coloro che, a vario titolo, erano esclusi dall’ordine della normalità, e che in questa esclusione affermavano il proprio paradossale statuto elitario. Il «pop camp» è la modalità di camp che, complice uno storico saggio di Susan Sontag del 1964 che lo descriveva come «il dandismo nella cultura di massa», balza agli onori delle cronache nella New York intellettuale degli anni ’60, quella di Andy Warhol e della Pop Art. segnando cultura e costume, gallerie d’arte, giornali e scrittura, moda e pubblicità, cinema e musica come pochi altri fenomeni dell’epoca. Un momento fondamentale da cui partire, oggi.

LP I due libri del tuo PopCamp presentano un ricchissimo apparato iconografico. Qual è il rapporto tra camp, cinema, arti performative e visive?

FC Si tratta di un rapporto fondamentale, perché il camp è un pensiero visivo. La metafora che ne guida la logica bizzarra è infatti quella del teatro, dell’essere come maschera. E del resto, anche se non esiste una traduzione italiana del termine «camp», una possibile origine della parola è proprio l’italiano «campeggiare», nel suo significato teatrale, come primato sulla scena, oppure «campire», nel senso pittorico. Ecco dunque la necessità di presentare il camp non solo attraverso le sue manifestazioni letterarie, non solo attraverso i testi critici che ne hanno indagato le figure bizzarre, ma anche attraverso le immagini, le maschere che hanno consentito il materializzarsi della perversione camp. Da Marilyn a Marlene Dietrich, da Warhol a Fassbinder, da David LaChapelle a Pedro Almodovar.

LP Scrivi che il camp italiano, benché ancora poco praticato, non solo è legittimo ma perfino «necessario»… Puoi spiegarci perché?

FC Anche se finora si è parlato pochissimo di camp in Italia, in realtà gli esempi di camp italiano abbondano, agli occhi del connoisseur. Letteralmente, sbucano da ogni dove: Luchino Visconti, Mina, Carmelo Bene e Aldo Busi, Renato Zero, Alberto Arbasino, Patty Pravo e Dolce&Gabbana, i Legnanesi e Paola Borboni, Platinette e Moira Orfei, per citare alcuni esempi. Figure diversissime fra loro, ovvio, che però possono incontrarsi attraverso lo sguardo travestito del camp. Una chiave che consente di ri-conoscere queste figure, di riscontrare sorprendenti affinità e relazioni. E poi, il camp italiano manifesta tutta la necessità di ciò che è superfluo. E che sa offrire infinito divertimento, e piacere.

LP Nell’introduzione a PopCamp parli dell’indefinibilità del camp. Puoi però cercare di darci un’idea di cosa sia, il camp?

FC Il camp non è una «cosa». È semmai un modo. Un modo di vedere il mondo come un teatro dell’innaturale, dell’artificio, uno stile che celebra l’eccentricità e il Kitsch. Il camp è una sensibilità ironica ed elitaria, una forma sfarzosa, perversamente snob, di travestitismo psichico. È uno stile sia di performance sia di percezione, e può dunque essere volontario o meno. Ovunque ci si imbatta in un qualcosa di «fuori dal mondo», di un qualcosa che però ci entusiasma e ci coinvolge nel suo eccesso, abbiamo incontrato il camp. Ecco perché è indefinibile. Perché è volubile, evanescente, inafferrabile. Non cessa mai di assumere nuove forme e di occupare nuovi spazi, il che ne fa un fenomeno estetico straordinariamente eterogeneo. E spiazzante.

LP Parli dell’eterogeneità del camp, della sua natura contaminata. Puoi farci qualche esempio?

FC Nel pantheon del camp si trova davvero l’inconciliabile. Troviamo Oscar Wilde e Madonna, Andy Warhol e Greta Garbo, David Bowie e Judy Garland, Fassbinder e Sylvester, Philip Johnson e Jean Cocteau, i Velvet Underground ed Erté, Robert Mapplethorpe e Coco Chanel, Bette Davis e Divine, Dusty Springfield e Mae West. Il camp avvicina sfere culturali distanti come arte, musica pop e classica, cinema, architettura, design, opera lirica, fumetti, letteratura, teatro, musical, moda, ecc., e ordini estetici altrettanto diversi: aristocrazia, piccola borghesia e sottocultura, le divine del cinema muto con il qui-e-ora nostalgico del mercatino delle pulci, il sublime estetico di Visconti con il trash di John Waters. Proprio qui sta il punto, volendo, del camp: è come andare a un party dove si può incontrare chiunque, e dove può succedere di tutto. Bisogna avere un abito adatto, però.

LP Qual è la differenza fra camp e «pop camp»?

FC Si tratta non di una differenza, ma di una specificazione storica. Il camp nasce infatti a fine 800 come cifrario diffuso nell’aristocrazia britannica, nel sottobosco omosessuale e nello spazio urbano del teatro, quello spazio cioè che ospitava il fantastico, l’illegale, il folle. Era cioè un codice condiviso da coloro che, a vario titolo, erano esclusi dall’ordine della normalità, e che in questa esclusione affermavano il proprio paradossale statuto elitario. Il «pop camp» è la modalità di camp che, complice uno storico saggio di Susan Sontag del 1964 che lo descriveva come «il dandismo nella cultura di massa», balza agli onori delle cronache nella New York intellettuale degli anni ’60, quella di Andy Warhol e della Pop Art. segnando cultura e costume, gallerie d’arte, giornali e scrittura, moda e pubblicità, cinema e musica come pochi altri fenomeni dell’epoca. Un momento fondamentale da cui partire, oggi.

LP I due libri del tuo PopCamp presentano un ricchissimo apparato iconografico. Qual è il rapporto tra camp, cinema, arti performative e visive?

FC Si tratta di un rapporto fondamentale, perché il camp è un pensiero visivo. La metafora che ne guida la logica bizzarra è infatti quella del teatro, dell’essere come maschera. E del resto, anche se non esiste una traduzione italiana del termine «camp», una possibile origine della parola è proprio l’italiano «campeggiare», nel suo significato teatrale, come primato sulla scena, oppure «campire», nel senso pittorico. Ecco dunque la necessità di presentare il camp non solo attraverso le sue manifestazioni letterarie, non solo attraverso i testi critici che ne hanno indagato le figure bizzarre, ma anche attraverso le immagini, le maschere che hanno consentito il materializzarsi della perversione camp. Da Marilyn a Marlene Dietrich, da Warhol a Fassbinder, da David LaChapelle a Pedro Almodovar.

LP Scrivi che il camp italiano, benché ancora poco praticato, non solo è legittimo ma perfino «necessario»… Puoi spiegarci perché?

FC Anche se finora si è parlato pochissimo di camp in Italia, in realtà gli esempi di camp italiano abbondano, agli occhi del connoisseur. Letteralmente, sbucano da ogni dove: Luchino Visconti, Mina, Carmelo Bene e Aldo Busi, Renato Zero, Alberto Arbasino, Patty Pravo e Dolce&Gabbana, i Legnanesi e Paola Borboni, Platinette e Moira Orfei, per citare alcuni esempi. Figure diversissime fra loro, ovvio, che però possono incontrarsi attraverso lo sguardo travestito del camp. Una chiave che consente di ri-conoscere queste figure, di riscontrare sorprendenti affinità e relazioni. E poi, il camp italiano manifesta tutta la necessità di ciò che è superfluo. E che sa offrire infinito divertimento, e piacere.