Maurizio Ferraris

Mein Camp?

L'Indice, 01 Gennaio 2009

Mein Camp?

L'Indice, 01 Gennaio 2009

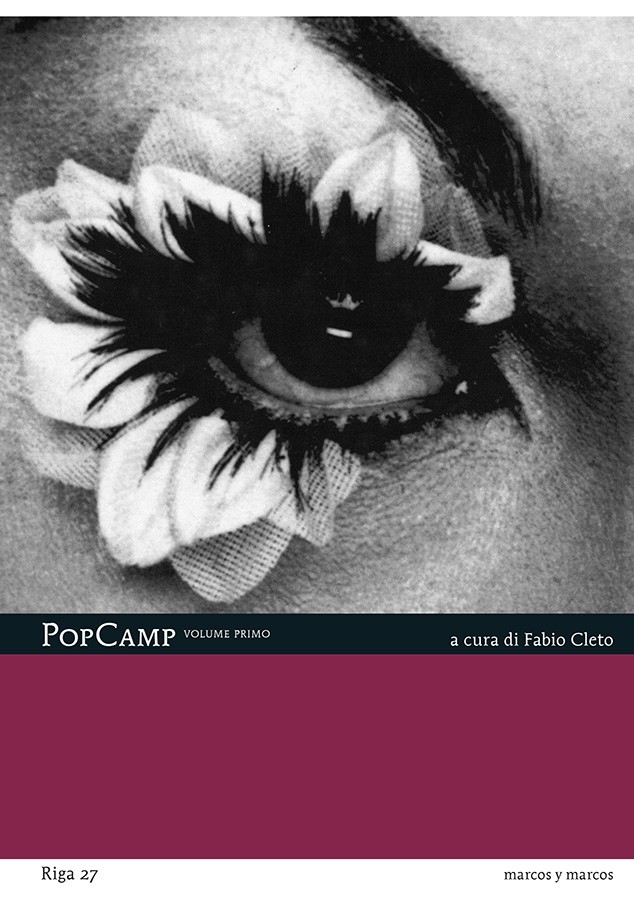

«Camp» è una parola che si poteva incontrare, insieme a «Kitsch», nei saggi di Alberto Arbasino negli anni Settanta. Ma se cosa fosse il Kitsch lo si sapeva, grazie all’antologia di Gillo Dorfles, che è del 1972, sul Camp si è dovuto (o almeno io ho dovuto, per mancanza di altre informazioni) attendere trentasei anni, sino all’uscita di «Pop Camp», l’antologia in due volumi che Fabio Cleto ha curato per Marcos y Marcos come numero 27 di «Riga», la rivista di Marco Belpoliti e di Elio Grazioli.

Questo significa mettere il Camp in un Olimpo della contemporaneità (spero che questa espressione Kitsch sia apprezzata come si deve) che comprende Perec e Duchamp, Giacometti e Picasso, Primo Levi e John Cage, oltre ovviamente ad autori un po’ Camp come lo stesso Arbasino. E, del tutto arbasinescamente, la materia è divisa in tre atti e cinque scene, con tanto di sipario, proscenio, intervallo, platea e palchetti, che descrivono un ordine cronologico che incomincia con Beardsley, nell’Ottocento, per concludersi con il Camp post-umano, nel postmodemo, passando attraverso i classici e i meno classici dell’argomento, da Tom Wolfe a Truman Capote sino all’ipotesi di un dandismo staliniano (nel contributo di Gian Piero Piretto), e senza dimenticare i due testi istitutivi del dibattito, Christopher Isherwood e Susan Sontag.

L’inizio con Beardsley è un buon compromesso per una storia che, a rigore, ha le sue origini persino nel manierismo. Al tempo dell’impero inglese, uomini che fanno gli impiegati in colonie sperdute, o che non possono sposarsi perché pagati una sterlina alla settimana, cercano di piacersi a vicenda, nella vita di club, nel mondo di Oscar Wilde, con le sue bizzarre culottes, che è ancora quello di Keynes, con le culottes e gli scarpini di velluto, e persino quello del filosofo inglese Jonathan Barnes, che ancora oggi si veste con culottes e camicia con jabot, evocando nei meno preparati l’impressione di avere a che fare con un pirata.

Dal Camp si arriva, del tutto naturalmente, al Kitsch e al Pop. L’indisponentissimo e fondamentale articolo sul Camp di Susan Sontag è del ’64, proprio l’anno in cui Warhol espone il Brillo Box che consacra la Pop art. Sebbene la Sontag insista sulla differenza tra Camp e Pop (così come tra Camp e Kitsch), è difficile non riconoscere una somiglianza di famiglia. Abbiamo in tutti questi casi a che fare con un gusto che non è più sicuro di se stesso, o che non riesce a confessare le proprie predilezioni. Se uno vuole sentire Patty Pravo, se la preferisce di gran lunga a Luigi Nono, se gli piace la scatola delle zuppe Campbell’s, e non capisce un accidente di Picasso, ha una via d’uscita, dichiarare che, per l’appunto, gli piace il Kitsch, il Camp, e il Pop, e farà un figurone.

E questo suggerisce che l’elemento comune alla triade Camp-Kitsch-Pop è il timore di essere giudicati, e ancor più di giudicare, ossia una incertezza del gusto. Per un pieno «sdoganamento» (si direbbe con espressione non saprei dire se Camp, Kitsch o Pop) del fenomeno, si deve attendere un suo esito e sviluppo naturale, il postmoderno, che ne discende in forma esplicita, come si legge, per esempio, nella conversazione tra Jenks e la Sontag riportata in questa antologia: l’idea di Jenks è che la gente si rovina la vita per dei principi, e che è meglio essere nichilisti, ossia, tra l’altro, non curarsi di coloro che ci giudicano Camp o Kitsch o Pop. E qui capiamo bene come, nella scena italiana, un certo gusto postmoderno abbia potuto recuperare retrospettivamente, che so, Don Backy, Don Lurio e la stazione di Milano, mentre abbia plaudito sin dall’inizio a Vanna Marchi e Irene Pivetti, apparse in piena epoca postmoderna.

La genealogia è dunque tracciata. Si incomincia con il Camp, inglese e poi mondiale, si prosegue con il Kitsch e con il Pop, e si culmina con il postmoderno e con il pensiero debole, che restituisce agli utenti di Camp, Kitsch e Pop, cioè alla umanità intera, volente o nolente, una qualche buona coscienza, una specie di assoluzione o di indulgenza plenaria. «Non siete di cattivo gusto, non temete». Come tutte le indulgenze, ovviamente, lascia in vita qualche dubbio: il perdono si estende anche a Dolce e Gabbana e ad Al Bano? Ma, contemporaneamente, suggerisce una riflessione. Qualunque cosa si voglia pensare di Camp e affini, è un fatto che, da almeno un paio di secoli, e probabilmente per via della riproducibilità tecnica di tutto, non siamo più ingenui ma, comunque la vogliamo mettere, sentimentali.

Lo aveva visto Schiller, per l’appunto in «Sulla poesia ingenua e sentimentale (1795-1796)», che è probabilmente la prima riflessione esplicita sull’arco che dal Camp conduce al Postmoderno. Ma per il momento lui aveva a che fare con i romantici, quattro provinciali in paesotti tedeschi, e tutto cambia quando il fenomeno si universalizza, appunto passando in circuiti culturali più forti e in circuiti industriali importanti. È in questo mondo che al Kitsch solitario di Hölderlin che dice che l’uomo abita poeticamente si sostituiscono Brian Jones in gessato nella Swinging London, Gina Lollobrigida, Victor Mature, Flash Gordon e i risvolti monumentali dei doppiopetto di Gianni Agnelli.

In questo quadro di «liberi tutti» ci starebbe benissimo Nietzsche: «tutti i nomi della storia sono io», come scriveva a Burckhardt. O, come scriveva Arbasino nella fascetta del Super Eliogabalo, «Nietzsche, Adorno, Lacan, Totò». Tutti camp, non c’è dubbio. E, se le cose stanno in questi termini, il più camp di tutti è Heidegger, in giacca tirolese e berretto da notte in testa (tutti aspetti così ben colti in Antichi Maestri da quell’autore camp che è Thomas Bernhard). Nessuno si sottrae al camp? Temo di no. E scoprirlo in questo libro è come cedere alla allocuzione camp di Baudelaire: «ipocrita lettore, mio fratello, mio simile». Mio campo. Anzi (mi si passi il camp), mein Kampf, perché, alla fine, cosa c’è di più camp di Hitler in armatura da cavaliere teutonico?

Ecco il problema del Camp, che non è estetico, ma morale: se tutto è camp, non c’è né bene né male. lo non credo che sia necessariamente così, e credo anzi che quando il gusto è incerto un giudizio morale può tornare utile. Insomma, è indubbio che il Camp coglie, come il Kitsch e il Pop, un elemento caratteristico della modernità, il fatto che non ci sia più una bellezza semplice, ossia che, come ricordavo un momento fa, non siamo più ingenui e siamo diventati tutti sentimentali. A questo punto, uno può benissimo dire che tutto è camp, dunque che nulla lo è, e che siamo al di là del bene e del male. Personalmente, sono di un altro avviso. Forse siamo al di là del bello e del brutto, dal momento che il giudizio estetico è diventato difficile, ma non siamo affatto al di là del bene e del male, nel senso che, fortunatamente, siamo probabilmente ancora capaci di giudizio morale e storico: tipicamente, nel suo saggio del ’64, la Sontag considera Camp de Gaulle, e questo basta a farmi considerare camp la Sontag.

Questo significa mettere il Camp in un Olimpo della contemporaneità (spero che questa espressione Kitsch sia apprezzata come si deve) che comprende Perec e Duchamp, Giacometti e Picasso, Primo Levi e John Cage, oltre ovviamente ad autori un po’ Camp come lo stesso Arbasino. E, del tutto arbasinescamente, la materia è divisa in tre atti e cinque scene, con tanto di sipario, proscenio, intervallo, platea e palchetti, che descrivono un ordine cronologico che incomincia con Beardsley, nell’Ottocento, per concludersi con il Camp post-umano, nel postmodemo, passando attraverso i classici e i meno classici dell’argomento, da Tom Wolfe a Truman Capote sino all’ipotesi di un dandismo staliniano (nel contributo di Gian Piero Piretto), e senza dimenticare i due testi istitutivi del dibattito, Christopher Isherwood e Susan Sontag.

L’inizio con Beardsley è un buon compromesso per una storia che, a rigore, ha le sue origini persino nel manierismo. Al tempo dell’impero inglese, uomini che fanno gli impiegati in colonie sperdute, o che non possono sposarsi perché pagati una sterlina alla settimana, cercano di piacersi a vicenda, nella vita di club, nel mondo di Oscar Wilde, con le sue bizzarre culottes, che è ancora quello di Keynes, con le culottes e gli scarpini di velluto, e persino quello del filosofo inglese Jonathan Barnes, che ancora oggi si veste con culottes e camicia con jabot, evocando nei meno preparati l’impressione di avere a che fare con un pirata.

Dal Camp si arriva, del tutto naturalmente, al Kitsch e al Pop. L’indisponentissimo e fondamentale articolo sul Camp di Susan Sontag è del ’64, proprio l’anno in cui Warhol espone il Brillo Box che consacra la Pop art. Sebbene la Sontag insista sulla differenza tra Camp e Pop (così come tra Camp e Kitsch), è difficile non riconoscere una somiglianza di famiglia. Abbiamo in tutti questi casi a che fare con un gusto che non è più sicuro di se stesso, o che non riesce a confessare le proprie predilezioni. Se uno vuole sentire Patty Pravo, se la preferisce di gran lunga a Luigi Nono, se gli piace la scatola delle zuppe Campbell’s, e non capisce un accidente di Picasso, ha una via d’uscita, dichiarare che, per l’appunto, gli piace il Kitsch, il Camp, e il Pop, e farà un figurone.

E questo suggerisce che l’elemento comune alla triade Camp-Kitsch-Pop è il timore di essere giudicati, e ancor più di giudicare, ossia una incertezza del gusto. Per un pieno «sdoganamento» (si direbbe con espressione non saprei dire se Camp, Kitsch o Pop) del fenomeno, si deve attendere un suo esito e sviluppo naturale, il postmoderno, che ne discende in forma esplicita, come si legge, per esempio, nella conversazione tra Jenks e la Sontag riportata in questa antologia: l’idea di Jenks è che la gente si rovina la vita per dei principi, e che è meglio essere nichilisti, ossia, tra l’altro, non curarsi di coloro che ci giudicano Camp o Kitsch o Pop. E qui capiamo bene come, nella scena italiana, un certo gusto postmoderno abbia potuto recuperare retrospettivamente, che so, Don Backy, Don Lurio e la stazione di Milano, mentre abbia plaudito sin dall’inizio a Vanna Marchi e Irene Pivetti, apparse in piena epoca postmoderna.

La genealogia è dunque tracciata. Si incomincia con il Camp, inglese e poi mondiale, si prosegue con il Kitsch e con il Pop, e si culmina con il postmoderno e con il pensiero debole, che restituisce agli utenti di Camp, Kitsch e Pop, cioè alla umanità intera, volente o nolente, una qualche buona coscienza, una specie di assoluzione o di indulgenza plenaria. «Non siete di cattivo gusto, non temete». Come tutte le indulgenze, ovviamente, lascia in vita qualche dubbio: il perdono si estende anche a Dolce e Gabbana e ad Al Bano? Ma, contemporaneamente, suggerisce una riflessione. Qualunque cosa si voglia pensare di Camp e affini, è un fatto che, da almeno un paio di secoli, e probabilmente per via della riproducibilità tecnica di tutto, non siamo più ingenui ma, comunque la vogliamo mettere, sentimentali.

Lo aveva visto Schiller, per l’appunto in «Sulla poesia ingenua e sentimentale (1795-1796)», che è probabilmente la prima riflessione esplicita sull’arco che dal Camp conduce al Postmoderno. Ma per il momento lui aveva a che fare con i romantici, quattro provinciali in paesotti tedeschi, e tutto cambia quando il fenomeno si universalizza, appunto passando in circuiti culturali più forti e in circuiti industriali importanti. È in questo mondo che al Kitsch solitario di Hölderlin che dice che l’uomo abita poeticamente si sostituiscono Brian Jones in gessato nella Swinging London, Gina Lollobrigida, Victor Mature, Flash Gordon e i risvolti monumentali dei doppiopetto di Gianni Agnelli.

In questo quadro di «liberi tutti» ci starebbe benissimo Nietzsche: «tutti i nomi della storia sono io», come scriveva a Burckhardt. O, come scriveva Arbasino nella fascetta del Super Eliogabalo, «Nietzsche, Adorno, Lacan, Totò». Tutti camp, non c’è dubbio. E, se le cose stanno in questi termini, il più camp di tutti è Heidegger, in giacca tirolese e berretto da notte in testa (tutti aspetti così ben colti in Antichi Maestri da quell’autore camp che è Thomas Bernhard). Nessuno si sottrae al camp? Temo di no. E scoprirlo in questo libro è come cedere alla allocuzione camp di Baudelaire: «ipocrita lettore, mio fratello, mio simile». Mio campo. Anzi (mi si passi il camp), mein Kampf, perché, alla fine, cosa c’è di più camp di Hitler in armatura da cavaliere teutonico?

Ecco il problema del Camp, che non è estetico, ma morale: se tutto è camp, non c’è né bene né male. lo non credo che sia necessariamente così, e credo anzi che quando il gusto è incerto un giudizio morale può tornare utile. Insomma, è indubbio che il Camp coglie, come il Kitsch e il Pop, un elemento caratteristico della modernità, il fatto che non ci sia più una bellezza semplice, ossia che, come ricordavo un momento fa, non siamo più ingenui e siamo diventati tutti sentimentali. A questo punto, uno può benissimo dire che tutto è camp, dunque che nulla lo è, e che siamo al di là del bene e del male. Personalmente, sono di un altro avviso. Forse siamo al di là del bello e del brutto, dal momento che il giudizio estetico è diventato difficile, ma non siamo affatto al di là del bene e del male, nel senso che, fortunatamente, siamo probabilmente ancora capaci di giudizio morale e storico: tipicamente, nel suo saggio del ’64, la Sontag considera Camp de Gaulle, e questo basta a farmi considerare camp la Sontag.