Francesco Gnerre

Fiori di camp

Pride, Gennaio 2009

Fiori di camp

Pride, Gennaio 2009

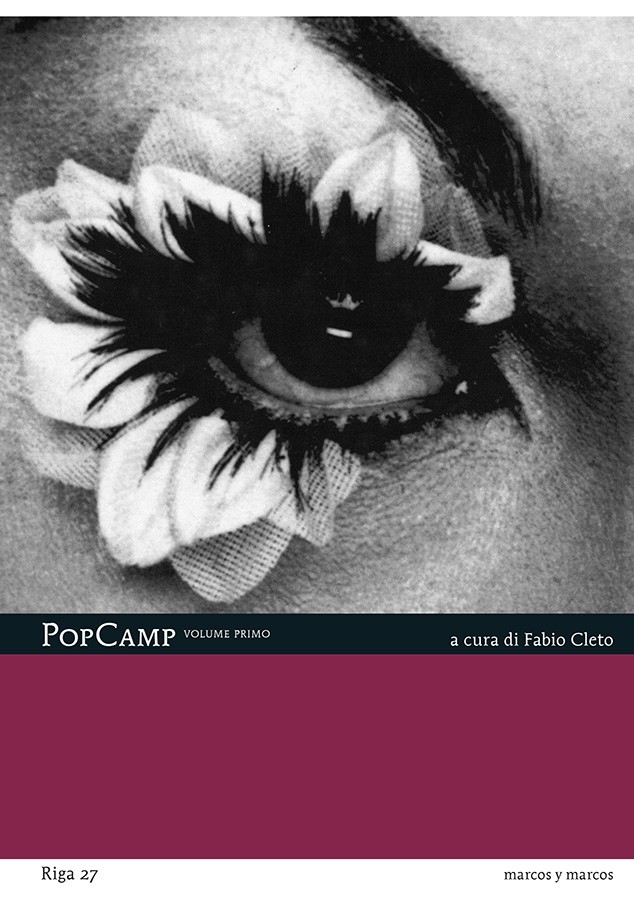

Per la prima volta in Italia una serie di testi letterari,saggi critici e immagini che analizzano, come in un rutilante spettacolo, tutte le stravaganze, gli eccessi e le perversioni del Camp.

In Italia se ne produce moltissimo, ma se ne parla poco e talvolta a sproposito. L’analisi del camp con il suo inesauribile repertorio di eccessi misti a tonnellate di ironia (volontaria ma anche non), è in effetti un fenomeno culturale soprattutto anglosassone. Risulta perciò tanto più lodevole la pubblicazione di PopCamp (Marcos y Marcos, pp.638, euro 50,00), due intriganti volumi a cura di Fabio Cleto che si riveleranno utilissimi per colmare eventuali lacune. A cominciare da quelle relative alle origini della riflessione critica sull’argomento.

La storia inizia nel 1964, quando Susan Sontag, allora trentunenne, pubblica sulla “Partisan Review”, una raffinata rivista liberal di New York, le sue Note sul ‘camp’, un saggio anomalo che proprio a sottolineare il carattere elusivo, quasi da “cifrario privato” del tema, difficile da “intrappolare con le parole”, ha una struttura frammentaria, in forma di appunti, dedicato ad Oscar Wilde, il primo consapevole ideologo del camp, secondo la Sontag.

Dieci anni prima ne aveva in realtà già parlato Chistopher Isherwood che in un’opera di narrativa (Il mondo di sera) faceva fare al suo narratore una distinzione tra una forma degradata di camp con cui si può indicare “un giovincello svenevole, con capelli ossigenati, cappello e boa di struzzo, che finge di essere Marlene Dietrich” e una dimensione estetica, “più profonda”, dove il camp esprime “ciò che è fondamentalmente serio in termini di umorismo, di artificio, di eleganza”.

Ma cos è veramente il camp? Cosa ne costituisce l’essenza? Quali ne sono i percorsi storici? Le risposte dei primi critici, ma anche quelle emerse negli anni successivi, non sono mai univoche e lineari. Del termine è incerta anche l’etimologia. Forse l’origine è il verbo francese se camper che sta per ‘accamparsi’, dove si farebbe riferimento all’accampamento militare del Seicento quando lo spettacolo della corte veniva trasferito nell’accampamento e gli uomini erano incoraggiati ad indossare per l’occasione i loro abiti migliori, ad agghindarsi secondo principi di teatralità, vanità e eccentricità propri del tempo. Altri collegano il termine al gergo dei dandy londinesi dell’Ottocento che con questo termine avrebbero indicato i loro convegni con i soldati che ‘campeggiavano’ a Hyde Park. In ogni caso la parola rimanda a “azioni e gesti dall’enfasi eccessiva” e in questa direzione si possono individuare situazioni camp nella cultura decadente del tardo Ottocento con la sua bizzarra commistione di ironia, allusività, effeminatezza, teatralità, affettazione, estetismo istrionico. Mettete insieme tutti questi elementi e avrete il clichè tradizionale della checca raffinata. Il camp è perciò parente stretto del gay.

Per i più si tratta di uno stile o gusto, di una sensibilità, di un modo di essere, di una specifica strategia di sopravvivenza elaborata dagli omosessuali in epoche di repressione, in particolare quando, dopo la condanna di Oscar Wilde, questa forma di mascheramento ironico si intrecciava, come scrive Fabio Cleto, “con un’omosessualità che negoziava ironicamente la propria sopravvivenza con lo stigma decretato dalla cultura dominante”. Successivamente appare però sempre più difficile circoscrivere il fenomeno alla sola omosessualità, soprattutto quando nei decenni successivi, il camp della upper class britannica si contamina col consumo statunitense e si fa popolare in una bizzarra forma di elitarismo di massa che si traduce nell’ossimoro ‘pop camp’.

Stravolte le categorie tradizionali del giudizio estetico (qualcosa può essere bello perché orribile), scardinate le nozioni di verità e realtà, il camp è l’eccesso, una visione del mondo in termini di stile, una percezione della vita come teatro, come performance e del sé come messinscena.

Il camp, scriveva la Sontag, può essere completamente ingenuo o totalmente consapevole. Nel camp ingenuo elemento essenziale è la serietà, ma una serietà che fallisce al suo scopo per un eccesso di stravaganza :”è camp l’arte che si presenta seriamente ma non può essere presa sul serio perché è ‘troppo’”. Un esempio invece del camp consapevole sono, secondo la Sontag, gli epigrammi di Oscar Wilde.

Per alcuni aspetti sembra una categoria metastorica, per altri appare legata a precisi condizionamenti culturali. Si fanno esempi di ciò che è camp e ciò che non lo è con elenchi dove coesistono sfere culturali distanti, dall’arte alla musica pop e classica al cinema all’architettura al design all’opera lirica ai fumetti al teatro alla moda.

L’universo camp comprende così figure eterogenee come Oscar Wilde e Madonna, Andy Warhol e Greta Garbo, David Bowie e Judy Garland, Fassbinder e Elton John, Jean Cocteau e i Velvet Underground, Erté e le Sorelle della Perpetua Indulgenza, Versailles e Gore Vidal, la Marchesa Luisa Casati Stampa e Robert Mapplethorp, la Regina Madre e Pedro Almodòvar, Coco Chanel e Bette Davis, Divine e Mae West, Luchino Visconti e John Waters e l’elenco potrebbe continuare in un eterogeneo miscuglio di sublime estetico e di trash, di alto e basso, di maschile e di femminile, di intenzionale e di involontario.

Ma esistono oggetti e situazioni indiscutibilmente camp o non si tratta piuttosto di una percezione obliqua e spiazzante di chi mette tutto, persone e cose, tra virgolette sottolineando l’ambiguità di qualsiasi rappresentazione? L’estasi di santa Teresa del Bernini è uno dei momenti più eclatanti del camp per quanti colgono la fisicità e l’esibizionismo di una peccatrice travestita da santa, ma non lo è evidentemente per il fedele che si inginocchia davanti ad una immagine sacra. Un discorso analogo si può fare per papi e preti con il loro abbigliamento en travesti, e a ricordarci che anche l’attuale papa non ha inventato lui le mises spudoratamente camp che oggi ammiriamo, già Alberto Arbasino raccontava in Fratelli d’Italia le uscite di Pio XII, sottolineando come ‘sua santità’, in un delirio di flabelli e boys, veniva accolto da ironiche grida: “la Wanda, la Wanda”. E quante le situazioni del costume italiano percepite come camp da uno sguardo anglosassone, come ci ricorda Gregory Woods?

Si tratta insomma di un fenomeno sfuggente e inafferrabile, ma nonostante le diverse letture e interpretazioni, tutti appaiono convinti che, individuatone il senso, “ti vien fatto di usare quel termine, per citare ancora Isherwood, tutte le volte che si parla di filosofia, di estetica, e quasi di ogni altro argomento”. “Non riesco a capire, concludeva Isherwood, come se la cavino i critici, facendone a meno”.

I critici angloamericani, pur sottolineando le difficoltà di una definizione esaustiva, non ne hanno fatto a meno fino a fare del camp una questione di primo piano nel panorama della critica culturale. Non così in Italia, dove il termine camp non è entrato nel lessico dell’estetica, non è stato utilizzato dalla critica, raramente è entrato nelle Università ed è rimasto sostanzialmente ignorato dai più.

Questi due volumi curati da Fabio Cleto, uno dei pochi studiosi italiani del fenomeno, docente di letteratura inglese moderna e contemporanea all’Università di Bergamo, si propongono di colmare questa lacuna presentando, in alcuni casi per la prima volta in Italia, una serie di testi letterari che possono essere considerati i classici del camp da Aubrey Beardsley a Ronald Firbank, da Cyril Connolly a Joe Orton, da Angela Carter a Truman Capote a James Purdy, i saggi critici più significativi dagli anni Sessanta ad oggi, tra cui i pochi studi italiani, e moltissime immagini che, prima ancora di qualsiasi approfondimento critico, danno una idea immediata dell’essenza del camp. Non si tratta infatti, chiarisce Cleto, di illustrazioni a uso didascalico, ma di “luoghi e dispositivi di spaesamento che necessariamente si accompagnano alla parola camp: il camp è dopo tutto un pensiero visivo, vive nell’immagine, e anche quando si affida alla parola, questa si fa spettacolo e ‘campeggia’”

I due volumi rappresentano un’opera completa nel suo genere e nuova perché organizzata come uno spettacolo camp con ‘Scene’, ‘Intervalli’, ‘Platee’ e ‘Palchetti’ di grande suggestione che permettono di attraversare il testo con straordinaria libertà.

Tra i testi letterari si segnala in particolare l’esilarante parodia di Cyril Connolly di James Bond, costretto a travestirsi da donna con tanto di ciglia finte, tette con capezzoli elettronici che si induriscono automaticamente, blusa di seta rossa molto scollata, stola di visone, calze e scarpe nere con tacchi a spillo rossi in una performance vertiginosa che fa provare un inatteso fremito di eccitazione al femminile perfino ad un mito della virilità come l’agente 007.

Tra i saggi si possono leggere, accanto a quelli in presa diretta degli anni Sessanta, i successivi degli anni Ottanta e Novanta che hanno fornito le coordinate critiche di discorsi attuali che col camp hanno molto a che fare, dagli studi gay alla teoria del gender agli studi culturali e queer.

Nell’ultima parte infine si segnalano accanto ad un saggio dedicato al camp post-umano e ad un altro al camp italiano, scritto però dal poeta e saggista britannico Gregory Woods, una serie di saggi inediti di studiosi italiani (Gian Piero Piretto indaga il camp nella propaganda staliniana, Giulio Iacoli e Massimo Fusillo si occupano del camp picaresco tra Petronio e Arbasino, Luca Scarlini del camp ecclesiastico e Gabriele Monti del camp nella moda contemporanea).

Si tratta di un “inizio” di grande interesse, aperto a nuove e inedite indagini, perché se è vero che in Italia è mancata fino ad oggi una elaborazione critica, moltissime sono invece le persone e le manifestazioni in tutti i campi, intenzionali o meno che siano, in cui il Kitsch nostrano raggiunge forme straordinarie di sublimazione camp.

In Italia se ne produce moltissimo, ma se ne parla poco e talvolta a sproposito. L’analisi del camp con il suo inesauribile repertorio di eccessi misti a tonnellate di ironia (volontaria ma anche non), è in effetti un fenomeno culturale soprattutto anglosassone. Risulta perciò tanto più lodevole la pubblicazione di PopCamp (Marcos y Marcos, pp.638, euro 50,00), due intriganti volumi a cura di Fabio Cleto che si riveleranno utilissimi per colmare eventuali lacune. A cominciare da quelle relative alle origini della riflessione critica sull’argomento.

La storia inizia nel 1964, quando Susan Sontag, allora trentunenne, pubblica sulla “Partisan Review”, una raffinata rivista liberal di New York, le sue Note sul ‘camp’, un saggio anomalo che proprio a sottolineare il carattere elusivo, quasi da “cifrario privato” del tema, difficile da “intrappolare con le parole”, ha una struttura frammentaria, in forma di appunti, dedicato ad Oscar Wilde, il primo consapevole ideologo del camp, secondo la Sontag.

Dieci anni prima ne aveva in realtà già parlato Chistopher Isherwood che in un’opera di narrativa (Il mondo di sera) faceva fare al suo narratore una distinzione tra una forma degradata di camp con cui si può indicare “un giovincello svenevole, con capelli ossigenati, cappello e boa di struzzo, che finge di essere Marlene Dietrich” e una dimensione estetica, “più profonda”, dove il camp esprime “ciò che è fondamentalmente serio in termini di umorismo, di artificio, di eleganza”.

Ma cos è veramente il camp? Cosa ne costituisce l’essenza? Quali ne sono i percorsi storici? Le risposte dei primi critici, ma anche quelle emerse negli anni successivi, non sono mai univoche e lineari. Del termine è incerta anche l’etimologia. Forse l’origine è il verbo francese se camper che sta per ‘accamparsi’, dove si farebbe riferimento all’accampamento militare del Seicento quando lo spettacolo della corte veniva trasferito nell’accampamento e gli uomini erano incoraggiati ad indossare per l’occasione i loro abiti migliori, ad agghindarsi secondo principi di teatralità, vanità e eccentricità propri del tempo. Altri collegano il termine al gergo dei dandy londinesi dell’Ottocento che con questo termine avrebbero indicato i loro convegni con i soldati che ‘campeggiavano’ a Hyde Park. In ogni caso la parola rimanda a “azioni e gesti dall’enfasi eccessiva” e in questa direzione si possono individuare situazioni camp nella cultura decadente del tardo Ottocento con la sua bizzarra commistione di ironia, allusività, effeminatezza, teatralità, affettazione, estetismo istrionico. Mettete insieme tutti questi elementi e avrete il clichè tradizionale della checca raffinata. Il camp è perciò parente stretto del gay.

Per i più si tratta di uno stile o gusto, di una sensibilità, di un modo di essere, di una specifica strategia di sopravvivenza elaborata dagli omosessuali in epoche di repressione, in particolare quando, dopo la condanna di Oscar Wilde, questa forma di mascheramento ironico si intrecciava, come scrive Fabio Cleto, “con un’omosessualità che negoziava ironicamente la propria sopravvivenza con lo stigma decretato dalla cultura dominante”. Successivamente appare però sempre più difficile circoscrivere il fenomeno alla sola omosessualità, soprattutto quando nei decenni successivi, il camp della upper class britannica si contamina col consumo statunitense e si fa popolare in una bizzarra forma di elitarismo di massa che si traduce nell’ossimoro ‘pop camp’.

Stravolte le categorie tradizionali del giudizio estetico (qualcosa può essere bello perché orribile), scardinate le nozioni di verità e realtà, il camp è l’eccesso, una visione del mondo in termini di stile, una percezione della vita come teatro, come performance e del sé come messinscena.

Il camp, scriveva la Sontag, può essere completamente ingenuo o totalmente consapevole. Nel camp ingenuo elemento essenziale è la serietà, ma una serietà che fallisce al suo scopo per un eccesso di stravaganza :”è camp l’arte che si presenta seriamente ma non può essere presa sul serio perché è ‘troppo’”. Un esempio invece del camp consapevole sono, secondo la Sontag, gli epigrammi di Oscar Wilde.

Per alcuni aspetti sembra una categoria metastorica, per altri appare legata a precisi condizionamenti culturali. Si fanno esempi di ciò che è camp e ciò che non lo è con elenchi dove coesistono sfere culturali distanti, dall’arte alla musica pop e classica al cinema all’architettura al design all’opera lirica ai fumetti al teatro alla moda.

L’universo camp comprende così figure eterogenee come Oscar Wilde e Madonna, Andy Warhol e Greta Garbo, David Bowie e Judy Garland, Fassbinder e Elton John, Jean Cocteau e i Velvet Underground, Erté e le Sorelle della Perpetua Indulgenza, Versailles e Gore Vidal, la Marchesa Luisa Casati Stampa e Robert Mapplethorp, la Regina Madre e Pedro Almodòvar, Coco Chanel e Bette Davis, Divine e Mae West, Luchino Visconti e John Waters e l’elenco potrebbe continuare in un eterogeneo miscuglio di sublime estetico e di trash, di alto e basso, di maschile e di femminile, di intenzionale e di involontario.

Ma esistono oggetti e situazioni indiscutibilmente camp o non si tratta piuttosto di una percezione obliqua e spiazzante di chi mette tutto, persone e cose, tra virgolette sottolineando l’ambiguità di qualsiasi rappresentazione? L’estasi di santa Teresa del Bernini è uno dei momenti più eclatanti del camp per quanti colgono la fisicità e l’esibizionismo di una peccatrice travestita da santa, ma non lo è evidentemente per il fedele che si inginocchia davanti ad una immagine sacra. Un discorso analogo si può fare per papi e preti con il loro abbigliamento en travesti, e a ricordarci che anche l’attuale papa non ha inventato lui le mises spudoratamente camp che oggi ammiriamo, già Alberto Arbasino raccontava in Fratelli d’Italia le uscite di Pio XII, sottolineando come ‘sua santità’, in un delirio di flabelli e boys, veniva accolto da ironiche grida: “la Wanda, la Wanda”. E quante le situazioni del costume italiano percepite come camp da uno sguardo anglosassone, come ci ricorda Gregory Woods?

Si tratta insomma di un fenomeno sfuggente e inafferrabile, ma nonostante le diverse letture e interpretazioni, tutti appaiono convinti che, individuatone il senso, “ti vien fatto di usare quel termine, per citare ancora Isherwood, tutte le volte che si parla di filosofia, di estetica, e quasi di ogni altro argomento”. “Non riesco a capire, concludeva Isherwood, come se la cavino i critici, facendone a meno”.

I critici angloamericani, pur sottolineando le difficoltà di una definizione esaustiva, non ne hanno fatto a meno fino a fare del camp una questione di primo piano nel panorama della critica culturale. Non così in Italia, dove il termine camp non è entrato nel lessico dell’estetica, non è stato utilizzato dalla critica, raramente è entrato nelle Università ed è rimasto sostanzialmente ignorato dai più.

Questi due volumi curati da Fabio Cleto, uno dei pochi studiosi italiani del fenomeno, docente di letteratura inglese moderna e contemporanea all’Università di Bergamo, si propongono di colmare questa lacuna presentando, in alcuni casi per la prima volta in Italia, una serie di testi letterari che possono essere considerati i classici del camp da Aubrey Beardsley a Ronald Firbank, da Cyril Connolly a Joe Orton, da Angela Carter a Truman Capote a James Purdy, i saggi critici più significativi dagli anni Sessanta ad oggi, tra cui i pochi studi italiani, e moltissime immagini che, prima ancora di qualsiasi approfondimento critico, danno una idea immediata dell’essenza del camp. Non si tratta infatti, chiarisce Cleto, di illustrazioni a uso didascalico, ma di “luoghi e dispositivi di spaesamento che necessariamente si accompagnano alla parola camp: il camp è dopo tutto un pensiero visivo, vive nell’immagine, e anche quando si affida alla parola, questa si fa spettacolo e ‘campeggia’”

I due volumi rappresentano un’opera completa nel suo genere e nuova perché organizzata come uno spettacolo camp con ‘Scene’, ‘Intervalli’, ‘Platee’ e ‘Palchetti’ di grande suggestione che permettono di attraversare il testo con straordinaria libertà.

Tra i testi letterari si segnala in particolare l’esilarante parodia di Cyril Connolly di James Bond, costretto a travestirsi da donna con tanto di ciglia finte, tette con capezzoli elettronici che si induriscono automaticamente, blusa di seta rossa molto scollata, stola di visone, calze e scarpe nere con tacchi a spillo rossi in una performance vertiginosa che fa provare un inatteso fremito di eccitazione al femminile perfino ad un mito della virilità come l’agente 007.

Tra i saggi si possono leggere, accanto a quelli in presa diretta degli anni Sessanta, i successivi degli anni Ottanta e Novanta che hanno fornito le coordinate critiche di discorsi attuali che col camp hanno molto a che fare, dagli studi gay alla teoria del gender agli studi culturali e queer.

Nell’ultima parte infine si segnalano accanto ad un saggio dedicato al camp post-umano e ad un altro al camp italiano, scritto però dal poeta e saggista britannico Gregory Woods, una serie di saggi inediti di studiosi italiani (Gian Piero Piretto indaga il camp nella propaganda staliniana, Giulio Iacoli e Massimo Fusillo si occupano del camp picaresco tra Petronio e Arbasino, Luca Scarlini del camp ecclesiastico e Gabriele Monti del camp nella moda contemporanea).

Si tratta di un “inizio” di grande interesse, aperto a nuove e inedite indagini, perché se è vero che in Italia è mancata fino ad oggi una elaborazione critica, moltissime sono invece le persone e le manifestazioni in tutti i campi, intenzionali o meno che siano, in cui il Kitsch nostrano raggiunge forme straordinarie di sublimazione camp.