Stefano Chiodi

La partita della linea

Il manifesto, 30 Luglio 2005

La partita della linea

Il manifesto, 30 Luglio 2005

È una delle più famose (e più imitate) copertine della quintessenziale rivista americana “New Yorker”. View of the World from 9th Avenue, pubblicata nel numero del 29 marzo 1976, ci presenta la geografia del mondo vista dalla particolare prospettiva di un abitante di Manhattan: oltre i grattacieli e l’Hudson River si stende solo una terra piatta e uniforme; più lontano l’Oceano Pacifico e all’orizzonte tre nomi favolosi: Cina, Giappone, Russia. L’impareggiabile mescolanza di humour e arguzia, il segno fintamente ingenuo ed elegante, l’uso della scrittura come elemento costitutivo dell’immagine, valgono come firma forse ancor più del nome che leggiamo in un angolo: Steinberg. È tutta sua in effetti la capacità di condensare in una superficie limitata e con una sostanziale economia di mezzi una geografia mentale (quella condiscendente e un po’ presuntuosa dei newyorkesi nella fattispecie) e un’ironica presa di distanza che riunisce lo sguardo del flâneur e la curiosità dell’antropologo, il rigore del moralista e la lucidità del sociologo. Se i surrealisti avevano rimodellato i continenti sulle tracce del primitivo e del meraviglioso, il mondo di Steinberg sembra custodire in ogni suo punto la possibilità di una inattesa trasfigurazione.

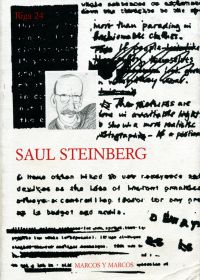

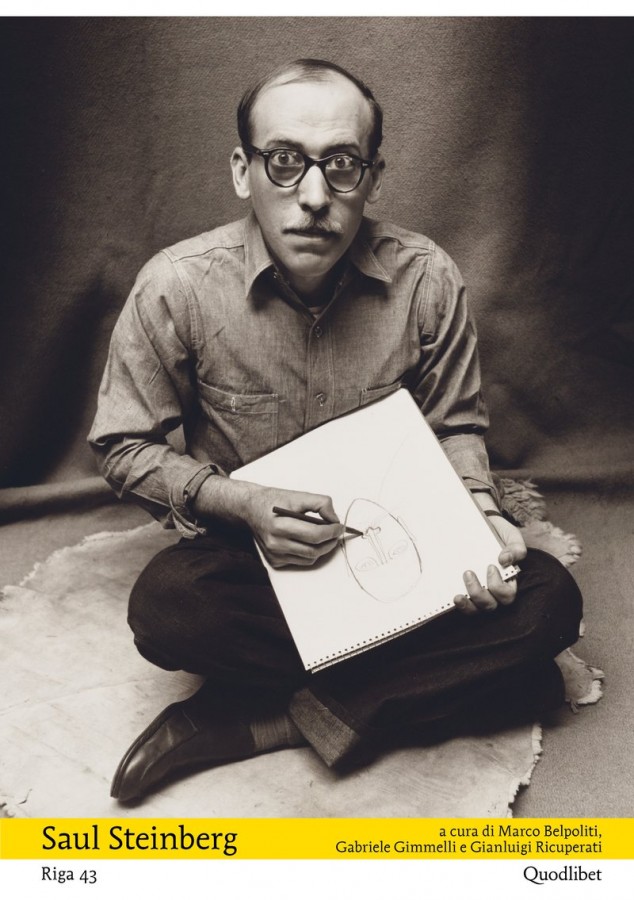

Questa miscela di candore e di finezza, di levità sorridente e di sottile disincanto, è stata in effetti per molti decenni la cifra inconfondibile dell’opera di uno degli illustratori più noti e prolifici del Novecento. Da Bucarest, dove era nato nel 1914, Saul Steinberg si era trasferito in Italia nel 1933 per studiare architettura al Politecnico di Milano, esordendo come disegnatore sulle pagine del “Bertoldo”. Costretto a emigrare dalle leggi razziali, si stabilì nel ’41 negli Stati Uniti dove iniziò subito a collaborare al “New Yorker” di cui sarà dopo la guerra il corrispondente al processo di Norimberga e quindi il principale illustratore sino alla morte nel 1999. Alla sua opera e alla sua figura dedica ora un numero monografico la rivista “Riga” (a cura di Marco Belpoliti e Gianluigi Ricuperati, n. 24 (2005), Marcos y Marcos, pp. 423, euro 18,00) che propone in molti casi per la prima volta in italiano una scelta di interviste e di saggi significativi sulla sua opera (tra cui quelli di Michel Butor, Italo Calvino, Eugène Ionesco, Roland Barthes, Ernst H. Gombrich e Saul Bellow), preziosi inediti – come le fotografie di Ugo Mulas del graffito, insensatamente distrutto in anni recenti, che Steinberg eseguì nel 1961 nell’atrio della Palazzina Mayer a Milano –, e una serie di studi realizzati appositamente per l’occasione. Un corpus critico, probabilmente il più vasto oggi disponibile, che permette di rileggere tutto il percorso di Steinberg, restituendogli la statura di protagonista della cultura visiva del secondo Novecento.

Lo stile di Steinberg si è nutrito dell’arte moderna (da Klee a Picasso a Calder, ad esempio) e di quella antica, di stilemi presi in prestito dalla moda, dalla pubblicità, dal fumetto (alimentando per converso l’opera di altri artisti: in primis quella di Andy Warhol), di componenti ‘basse’ e ‘alte’, e le sue immagini sono diventate strumenti per esplorare la società contemporanea, i linguaggi, lo spazio, le città, i modi di vita e, ovviamente, l’arte stessa. Ma la “virtù proliferante” della linea di Steinberg (sottilmente analizzata da Giuseppe Di Napoli nel suo saggio) sta anche nel suo fuoriuscire dal visivo e giocare una partita su più fronti, dove il gioco di parole – proprio come per Marcel Duchamp – acquista una consistenza iconica e l’icona una risonanza simbolica, ed entrambi agiscono all’interno un processo di investigazione filosofica. Molto più che un gioco semiotico, proprio in questo continuo scivolare e intercambiarsi di piani sta insomma la natura concettuale del segno di Steinberg, vale a dire ciò che trae la sua opera fuori dal contesto dell’illustrazione e la pone all’interno di una dinamica propriamente artistica. In un disegno del 1948, scorgiamo un personaggio (probabilmente un autoritratto) disegnare un ampia spirale: questa, allargandosi verso il basso, si trasforma in un piede, poi in un altro, poi nel profilo del corpo, sino a raggiungere la mano che tiene la penna che traccia la linea. Il disegnatore còlto nell’atto di generare se stesso insieme al suo tratto è l’emblema perfetto di un processo creativo che agisce simultaneamente ‘dentro’ e ‘fuori’. Steinberg, come ha scritto il critico Harold Rosenberg, appartiene in effetti a quella generazione di artisti che negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale introdussero un nuovo oggetto di studio nel campo dell’arte: il mistero dell’identità individuale, “l’Io terribile e incessante” di cui parlava Barnett Newman. Ma se l’arte di Steinberg va concepita come un’autobiografia, il suo protagonista, l’Io, resta un punto di domanda “metafisico e nascosto”, un’entità sfuggente: troppo disincantato per cedere al culto espressionista delle pulsioni, troppo curioso per rifugiarsi nella pura astrazione, l’Io di Steinberg assomiglia più a una maschera che a un ritratto, un Signor Nessuno alle prese con l’avventura della vita, un “ex bambino”, come si è autodefinito tante volte, stupìto e commosso dai fatti più semplici, e al tempo stesso come sopraffatto dalla imprevedibilità del mondo. Insomma un “Io fatto di tutto”, come aveva detto Henri Michaux, in equilibrio tra molteplici identità, un Io della folla parente stretto di Plume, il personaggio di cui l’autore francese ha narrato le tragicomiche peripezie.

Al fondo, come scrive Marco Belpoliti, Steinberg è essenzialmente uno scrittore che scrive e racconta con la linea, con il tratto di penna, e l’oggetto centrale della sua ricerca è proprio il modo con cui gli abitanti del mondo contemporaneo reagiscono al radicale spaesamento della società di massa, si inventano, o sono reinventati; egli è il narratore “dell’immensa superficie dell’Io”, la liscia estensione che come il foglio di carta bandisce per sempre ogni profondità e su cui è possibile seguire le metamorfosi e i reciproci adattamenti dell’individuo e del suo habitat – la città. I ruoli, i travestimenti, le fissazioni e i tic sono analizzati da Steinberg con la medesima acutezza con cui il sociologo Erving Goffman si era dedicato allo studio della vita quotidiana, ai codici e ai comportamenti collettivi e individuali. Per entrambi la conclusione è insieme lucida e pessimista: non c’è via di scampo, non c’è liberazione né alternativa possibile all’indossare la propria maschera, a mettere in scena il dramma del dissidio tra Io e Sé.

Questa miscela di candore e di finezza, di levità sorridente e di sottile disincanto, è stata in effetti per molti decenni la cifra inconfondibile dell’opera di uno degli illustratori più noti e prolifici del Novecento. Da Bucarest, dove era nato nel 1914, Saul Steinberg si era trasferito in Italia nel 1933 per studiare architettura al Politecnico di Milano, esordendo come disegnatore sulle pagine del “Bertoldo”. Costretto a emigrare dalle leggi razziali, si stabilì nel ’41 negli Stati Uniti dove iniziò subito a collaborare al “New Yorker” di cui sarà dopo la guerra il corrispondente al processo di Norimberga e quindi il principale illustratore sino alla morte nel 1999. Alla sua opera e alla sua figura dedica ora un numero monografico la rivista “Riga” (a cura di Marco Belpoliti e Gianluigi Ricuperati, n. 24 (2005), Marcos y Marcos, pp. 423, euro 18,00) che propone in molti casi per la prima volta in italiano una scelta di interviste e di saggi significativi sulla sua opera (tra cui quelli di Michel Butor, Italo Calvino, Eugène Ionesco, Roland Barthes, Ernst H. Gombrich e Saul Bellow), preziosi inediti – come le fotografie di Ugo Mulas del graffito, insensatamente distrutto in anni recenti, che Steinberg eseguì nel 1961 nell’atrio della Palazzina Mayer a Milano –, e una serie di studi realizzati appositamente per l’occasione. Un corpus critico, probabilmente il più vasto oggi disponibile, che permette di rileggere tutto il percorso di Steinberg, restituendogli la statura di protagonista della cultura visiva del secondo Novecento.

Lo stile di Steinberg si è nutrito dell’arte moderna (da Klee a Picasso a Calder, ad esempio) e di quella antica, di stilemi presi in prestito dalla moda, dalla pubblicità, dal fumetto (alimentando per converso l’opera di altri artisti: in primis quella di Andy Warhol), di componenti ‘basse’ e ‘alte’, e le sue immagini sono diventate strumenti per esplorare la società contemporanea, i linguaggi, lo spazio, le città, i modi di vita e, ovviamente, l’arte stessa. Ma la “virtù proliferante” della linea di Steinberg (sottilmente analizzata da Giuseppe Di Napoli nel suo saggio) sta anche nel suo fuoriuscire dal visivo e giocare una partita su più fronti, dove il gioco di parole – proprio come per Marcel Duchamp – acquista una consistenza iconica e l’icona una risonanza simbolica, ed entrambi agiscono all’interno un processo di investigazione filosofica. Molto più che un gioco semiotico, proprio in questo continuo scivolare e intercambiarsi di piani sta insomma la natura concettuale del segno di Steinberg, vale a dire ciò che trae la sua opera fuori dal contesto dell’illustrazione e la pone all’interno di una dinamica propriamente artistica. In un disegno del 1948, scorgiamo un personaggio (probabilmente un autoritratto) disegnare un ampia spirale: questa, allargandosi verso il basso, si trasforma in un piede, poi in un altro, poi nel profilo del corpo, sino a raggiungere la mano che tiene la penna che traccia la linea. Il disegnatore còlto nell’atto di generare se stesso insieme al suo tratto è l’emblema perfetto di un processo creativo che agisce simultaneamente ‘dentro’ e ‘fuori’. Steinberg, come ha scritto il critico Harold Rosenberg, appartiene in effetti a quella generazione di artisti che negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale introdussero un nuovo oggetto di studio nel campo dell’arte: il mistero dell’identità individuale, “l’Io terribile e incessante” di cui parlava Barnett Newman. Ma se l’arte di Steinberg va concepita come un’autobiografia, il suo protagonista, l’Io, resta un punto di domanda “metafisico e nascosto”, un’entità sfuggente: troppo disincantato per cedere al culto espressionista delle pulsioni, troppo curioso per rifugiarsi nella pura astrazione, l’Io di Steinberg assomiglia più a una maschera che a un ritratto, un Signor Nessuno alle prese con l’avventura della vita, un “ex bambino”, come si è autodefinito tante volte, stupìto e commosso dai fatti più semplici, e al tempo stesso come sopraffatto dalla imprevedibilità del mondo. Insomma un “Io fatto di tutto”, come aveva detto Henri Michaux, in equilibrio tra molteplici identità, un Io della folla parente stretto di Plume, il personaggio di cui l’autore francese ha narrato le tragicomiche peripezie.

Al fondo, come scrive Marco Belpoliti, Steinberg è essenzialmente uno scrittore che scrive e racconta con la linea, con il tratto di penna, e l’oggetto centrale della sua ricerca è proprio il modo con cui gli abitanti del mondo contemporaneo reagiscono al radicale spaesamento della società di massa, si inventano, o sono reinventati; egli è il narratore “dell’immensa superficie dell’Io”, la liscia estensione che come il foglio di carta bandisce per sempre ogni profondità e su cui è possibile seguire le metamorfosi e i reciproci adattamenti dell’individuo e del suo habitat – la città. I ruoli, i travestimenti, le fissazioni e i tic sono analizzati da Steinberg con la medesima acutezza con cui il sociologo Erving Goffman si era dedicato allo studio della vita quotidiana, ai codici e ai comportamenti collettivi e individuali. Per entrambi la conclusione è insieme lucida e pessimista: non c’è via di scampo, non c’è liberazione né alternativa possibile all’indossare la propria maschera, a mettere in scena il dramma del dissidio tra Io e Sé.