Valerio Magrelli

Roland Barthes

23 Febbraio 2010

Roland Barthes

23 Febbraio 2010

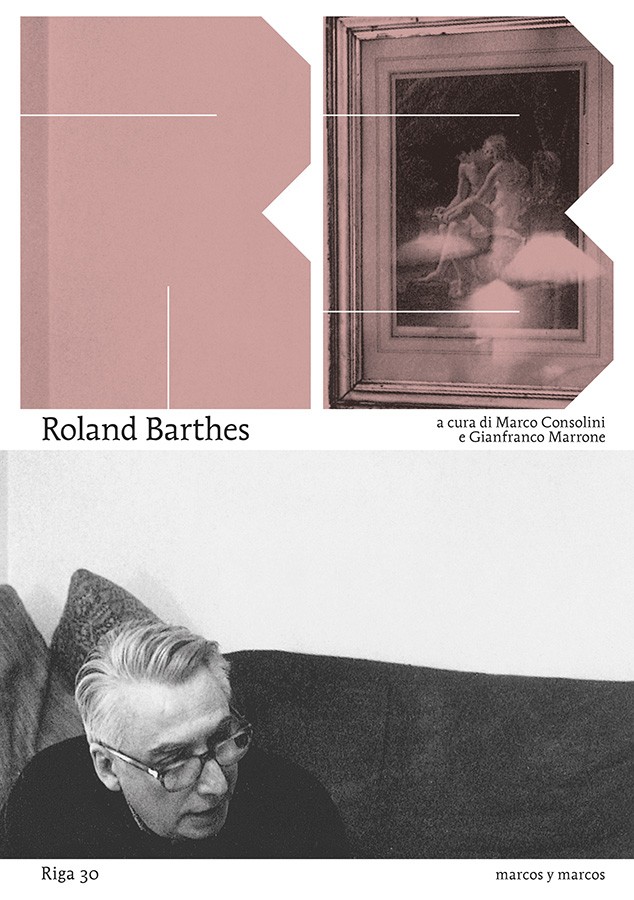

La parabola di Roland Barthes è quella di un critico che nello studio delle opere altrui trovò la propria vocazione alla scrittura. La sua vicenda è quella di uno stile che, nato per commentare degli oggetti letterari, giunse e proporsi, esso stesso, come tale. A trent’anni dalla sua scomparsa, ci si continua a interrogare sulla progressiva trasformazione che portò il Barthes teorico a diventare un singolare tipo di narratore. Certo, già a partire dagli anni Cinquanta, premeva, dietro la severa figura dello «scienziato della letteratura», quella più prensile e mobile dell'interprete, del diagnosta. Eppure, solo adesso è possibile misurare in tutta la sua ampiezza il passaggio avvenuto.

Semiologo, teorico del teatro (quello che Ionesco aveva ribattezzato Bartholoméus), critico, linguista (ma sedicente dilettante), Barthes si è sempre sottratto a ogni tentativo di definizione, sgusciando fra le maglie di generi e discipline per riaffermare, pur nell'assoluto rigore dell'analisi, le sue qualità di «autore» nel senso più ampio del termine. Solo nella piena maturità, però, egli finì per abbandonarsi al flusso del racconto nel pieno senso del termine, e tutto ciò sia sul piano verbale sia su quello pittorico. Infatti, per quanto circoscritta e laterale, non bisogna dimenticare la sua produzione artistica, con lavori che si situano, secondo Giulio Carlo Argan, nella costellazione di Masson, Pollock, Twombly e degli amati giapponesi. Il risultato è un'arte che testimonia della stessa indagine intorno al segno condotta, su un altro piano, dallo studioso.

Ciò non significa, è bene precisare, che la produzione del Barthes saggista abbia rappresentato solo un momento preparatorio rispetto all'ultimo periodo della sua attività: il suo acume, la sua originalità, la sua indiscussa maestria basterebbero a inficiare tale ipotesi. Piuttosto, colpisce il fatto che la prossimità, la devozione al testo letterario, si siano pian piano spinte fino a modificare la strumentazione del critico. Lo ha mostrato molto bene Eric Marty: «Tra il momento iniziale in cui Barthes infrange il mito letterario, e quello terminale in cui lo fa suo, troviamo molte fasi […] Soltanto in ultimo, con Frammenti di un discorso amoroso, con La camera chiara e con Incidenti, arriverà a stringere amorosamente quello che aveva tanto coscenziosamente distrutto e ricostruito. Insomma, egli seppe applicare fino in fondo la formula mistica che recita: Brucia ciò che hai adorato e adora ciò che hai bruciato».

Di questa singolare metamorfosi ci parlano ora due libri usciti in contemporanea. Si tratta del numero monografico della rivista «Riga» Roland Barthes, a cura di Marco Consolini e Gianfranco Marrone (con un magnifico apparato iconografico), e di Diario del lutto, tradotto da Einaudi, che Barthes compose dopo la morte dell’amatissima madre. Per quanto riguarda il nutrito volume di Riga, specificamente dedicato al tema dell’immagine, difficile riassumerne la ricchezza. Si inizia con alcuni testi dello stesso Barthes sull’arte, sull’opera lirica, sulla fotografia, sul cinema (Greta Garbo, Antonioni, Pasolini), su su fino a scritti più variegati che affrontano la natura dell’inconscio o la funzione del francobollo. Si continua con un florilegio di ricordi e saggi fra cui spiccano le voci di Calvino, Eco, Arbasino, Damisch, Robbe-Grillet o Susan Sontag, cui fanno seguito interventi più dettagliati, circa i rapporti di Barthes con la fenomenologia dell’immagine o con la mistica. Mentre sfogliamo l’indice, ci fissa in bianco e nero una fotografia di Henriette Barthes, la madre dell’autore, scomparsa il 25 ottobre 1977… E forse, a ben vedere, è proprio la sua tacita presenza ad animare un testo complesso ed erudito intitolato Come vivere insieme (tratto da un corso al Collège de France tenutosi tra il 1976 e il 1977, di imminente uscita presso Einaudi).

Lo studio riportato nel numero di Riga spazia dal monachesimo orientale al Falansterio sognato da Fourier, dai monasteri buddisti alle strutture labirintiche, dall’ascesi ai sequestri di persona, per soffermarsi infine sul cibo, sul suo costo e sulle sue modalità di assunzione. La trattazione si apre con Deleuze, ma il vero interlocutore sembra essere Foucault. Dopo un’ampia panoramica sul concetto di coabitazione, arriviamo al «problema del Mangiare-Insieme», con una serie di cinque varianti, al primo posto delle quali troviamo quella dedicata al cosiddetto «orrore» del mangiare da soli, integrata da questo corollario. «Nota di maledizione», aggiunge Barthes: «La solitudine nella sua essenza». Ebbene, forzando l’interpretazione, possiamo dire che proprio qui si potrebbe innestare la lettura di Diario del lutto. Perché un libro simile, nato da schede ordinate cronologicamente, racconta appunto di come lo scrittore dovette smettere di vivere insieme alla madre Henriette, con la quale aveva sempre abitato, imparando così a «mangiare da solo».

Diario del lutto si colloca all’intersezione di diverse opere, dal corso al Collège de France sul Neutro, fino alla Camera chiara. D’altronde, la predilezione per il diario come genere letterario caratterizzò la biografia intellettuale dell’autore. Come ha notato Susan Sontag nel bel testo presentato su «Riga», se il primo saggio in assoluto pubblicato da Barthes riguardava il Diario di Gide, l’ultimo apparso in vita è una riflessione sulla propria abitudine di tenere un diario. Inevitabile, dunque, che un sisma come quello rappresentato dalla morte della madre si riflettesse in un insieme di pagine stilate giorno dopo giorno, a partire da quel fatidico 26 ottobre 1977 in cui si legge: «Prima notte di nozze. Ma prima notte di lutto?» Spingendosi nel paese del dolore, Barthes affronta un autentico giornale di viaggio, in cui si susseguono osservazioni meticolose e strazianti sul proprio stato, sui ricordi, sul paesaggio sociale del lutto. Quanto al movente, è quello che trapela in un appunto del giorno successivo: «Chi sa? Forse un po’ d’oro in queste note?».