Giovanni Raboni

Ti rifaccio l'Otello

Ti rifaccio l'Otello

Appropriarsi di un capolavoro altrui, dominarlo, ridurlo a specchio della propria natura, a immagine della propria immagine: che prospettiva affascinante! Una volta, i pittori copiavano i quadri dei maestri contemporanei per impadronirsi del loro mestiere o per soddisfare le esigenze dei collezionisti; oggi, nell’epoca della riproducibilità tecnica, i pittori rendono tendenziosi omaggi ai maestri del passato nei modi più o meno ambigui, più o meno ironici, più o meno deformanti dell’“après de”. In una delle loro cronache fantastiche, Borges e Bioy Casares raccontano di uno scrittore, certo Cesar Paladion, la cui sterminata produzione consiste nella trascrizione fedelissima, parola per parola, virgola per virgola, di libri famosi, dal Vangelo secondo San Luca al Segugio di Baskerville, dal De divinatione alla Capanna dello zio Tom. È il trionfo del “ready made”, il culmine dell’arte della citazione...

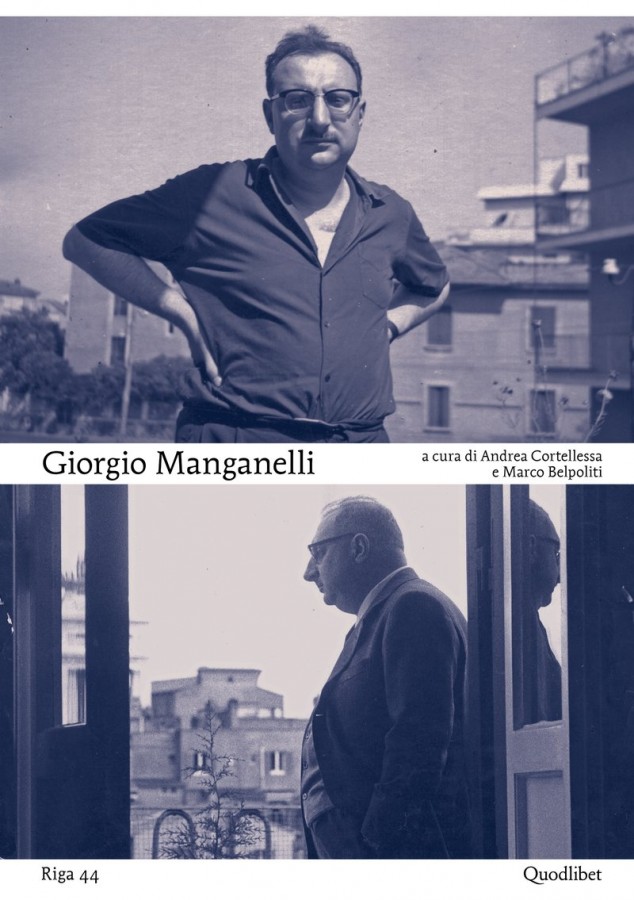

Scherzi a parte, chiunque lavori con le parole è stato sfiorato, almeno una volta, dall’ebbrezza vertiginosa, non dico del trascrivere, ma del riscrivere: riscrivere un mito (si pensi a Thomas Mann, a Gide, a Giraudoux, a mille altri), riscrivere una poesia (e qui l’elenco potrebbe abbracciare tutte le traduzioni cosiddette “d’arte”). Non c’è bisogno di credere – anche se l’ipotesi è suggestiva – che la letteratura sia, soprattutto oggi, un immenso sistema di citazioni, per esser convinti che il libro “di secondo grado” ha, nel panorama culturale del nostro secolo, una funzione e un rilievo di prim’ordine. Nemmeno Giorgio Manganelli (ma si potrebbe forse azzardare un “tanto meno Giorgio Manganelli”) ha potuto – né, si capisce, ha voluto – sottrarsi a questa tentazione. Forte di una straordinaria capacità di adeguamento stilistico, egli ha preso di petto un testo e un soggetto piuttosto impegnativi, per non dire proibitivi: nientemeno che l’Otello di Shakespeare. Perché proibitivi? Ma perché dell’Otello – e in particolare di Jago, suo virtuale protagonista – tutto è stato detto, tutte le interpretazioni sono state date, sia sul palcoscenico che in sede esegetica e filologica.

Vittima della gelosia e dell’emarginazione o mostro di perfidia fine a se stessa, rinascimentale campione di machiavellismo o anticipatore di un decadentistico mal di vivere rovesciato in gelido furore distruttivo: comunque lo si sia voluto o lo si voglia vedere, Jago è sempre Jago, è sempre lo Jago di Shakespeare nella sua equivoca multiforme interezza; impossibile inventarne una dimensione che già non gli appartenga, renderlo “moderno” visto che già lo è, darne una versione parodistica dal momento che già Shakespeare l’ha visto, oltre che in chiave tragica e raccapricciante, anche in chiave comica.

Chi da queste considerazioni volesse dedurre un’oziosità o superfluità dell’impresa di Manganelli rischierebbe, tuttavia, di prendere una cantonata. Non terrebbe conto, cioè, del fatto che l’applicazione di Manganelli non è avvenuta sul piano psicologico, ma su quello del linguaggio; che la sua parodia non riguarda il personaggio o i personaggi, ma precisamente la struttura linguistica e metaforica entro la quale essi si aggirano, alla lettera, come belve in gabbia. Ed ecco, dunque, la trovata: fare dell’intera tragedia un monologo di Jago, un suo confidenziale, pacato rapporto ai lettori-spettatori. Disteso e tranquillo, perfettamente padrone di sé, egli si rivolge al pubblico, come avverte in didascalia lo stesso Manganelli, col tono “di chi sappia del tutto ciò che dovrebbe spiegare”, e quindi, aggiungerei, di chi prevede fino all’ultimo dettaglio ciò che è successo e tornerà a succedere.

Gli episodi della tragedia scorciati e rarefatti, ma fedeli al testo shakespeariano, nascono da questo monologo più ancora di quanto non si inseriscano in esso. È Jago a estrarli, si direbbe, dalle proprie parole, facendone comparire sulla scena i protagonisti con l’atteggiamento e quasi con il gesto di prestigiatore che estrae dal proprio cappello conigli bianchi e conigli scuri – e, naturalmente, fazzoletti. E poiché “sa già del tutto ciò che dovrebbe spiegare”, è lui stesso, Jago, a preparare e pregustare, insieme al proprio trionfo, anche la propria rovina, riunendo in un unico, razionale progetto o ricordo l’impulso della distruzione e quello dell’autodistruzione.

Non so fino a che punto Cassio governa a Cipro rappresenti un momento “importante” del lavoro di Manganelli. Fra l’altro, bisognerebbe sapere se la sua composizione precede o segue la composizione di quel bellissimo libro, pubblicato lo scorso anno, che è Sconclusione, nel quale mi era parso di cogliere gli indizi di un notevole superamento della propensione dello scrittore per le supreme delizie dell’elusione, del mascheramento e dell’artificio. Ma questo è un discorso che si potrà fare meglio in seguito, quando disporremo di nuovi testi manganelliani da meditare e discutere. Per il momento, limitiamoci ad accogliere questa singolare operetta come un’ulteriore conferma dell’acrobatica, irridente bravura del suo autore.

“Tuttolibri”, supplemento de “La Stampa”, 5 novembre 1977

Scherzi a parte, chiunque lavori con le parole è stato sfiorato, almeno una volta, dall’ebbrezza vertiginosa, non dico del trascrivere, ma del riscrivere: riscrivere un mito (si pensi a Thomas Mann, a Gide, a Giraudoux, a mille altri), riscrivere una poesia (e qui l’elenco potrebbe abbracciare tutte le traduzioni cosiddette “d’arte”). Non c’è bisogno di credere – anche se l’ipotesi è suggestiva – che la letteratura sia, soprattutto oggi, un immenso sistema di citazioni, per esser convinti che il libro “di secondo grado” ha, nel panorama culturale del nostro secolo, una funzione e un rilievo di prim’ordine. Nemmeno Giorgio Manganelli (ma si potrebbe forse azzardare un “tanto meno Giorgio Manganelli”) ha potuto – né, si capisce, ha voluto – sottrarsi a questa tentazione. Forte di una straordinaria capacità di adeguamento stilistico, egli ha preso di petto un testo e un soggetto piuttosto impegnativi, per non dire proibitivi: nientemeno che l’Otello di Shakespeare. Perché proibitivi? Ma perché dell’Otello – e in particolare di Jago, suo virtuale protagonista – tutto è stato detto, tutte le interpretazioni sono state date, sia sul palcoscenico che in sede esegetica e filologica.

Vittima della gelosia e dell’emarginazione o mostro di perfidia fine a se stessa, rinascimentale campione di machiavellismo o anticipatore di un decadentistico mal di vivere rovesciato in gelido furore distruttivo: comunque lo si sia voluto o lo si voglia vedere, Jago è sempre Jago, è sempre lo Jago di Shakespeare nella sua equivoca multiforme interezza; impossibile inventarne una dimensione che già non gli appartenga, renderlo “moderno” visto che già lo è, darne una versione parodistica dal momento che già Shakespeare l’ha visto, oltre che in chiave tragica e raccapricciante, anche in chiave comica.

Chi da queste considerazioni volesse dedurre un’oziosità o superfluità dell’impresa di Manganelli rischierebbe, tuttavia, di prendere una cantonata. Non terrebbe conto, cioè, del fatto che l’applicazione di Manganelli non è avvenuta sul piano psicologico, ma su quello del linguaggio; che la sua parodia non riguarda il personaggio o i personaggi, ma precisamente la struttura linguistica e metaforica entro la quale essi si aggirano, alla lettera, come belve in gabbia. Ed ecco, dunque, la trovata: fare dell’intera tragedia un monologo di Jago, un suo confidenziale, pacato rapporto ai lettori-spettatori. Disteso e tranquillo, perfettamente padrone di sé, egli si rivolge al pubblico, come avverte in didascalia lo stesso Manganelli, col tono “di chi sappia del tutto ciò che dovrebbe spiegare”, e quindi, aggiungerei, di chi prevede fino all’ultimo dettaglio ciò che è successo e tornerà a succedere.

Gli episodi della tragedia scorciati e rarefatti, ma fedeli al testo shakespeariano, nascono da questo monologo più ancora di quanto non si inseriscano in esso. È Jago a estrarli, si direbbe, dalle proprie parole, facendone comparire sulla scena i protagonisti con l’atteggiamento e quasi con il gesto di prestigiatore che estrae dal proprio cappello conigli bianchi e conigli scuri – e, naturalmente, fazzoletti. E poiché “sa già del tutto ciò che dovrebbe spiegare”, è lui stesso, Jago, a preparare e pregustare, insieme al proprio trionfo, anche la propria rovina, riunendo in un unico, razionale progetto o ricordo l’impulso della distruzione e quello dell’autodistruzione.

Non so fino a che punto Cassio governa a Cipro rappresenti un momento “importante” del lavoro di Manganelli. Fra l’altro, bisognerebbe sapere se la sua composizione precede o segue la composizione di quel bellissimo libro, pubblicato lo scorso anno, che è Sconclusione, nel quale mi era parso di cogliere gli indizi di un notevole superamento della propensione dello scrittore per le supreme delizie dell’elusione, del mascheramento e dell’artificio. Ma questo è un discorso che si potrà fare meglio in seguito, quando disporremo di nuovi testi manganelliani da meditare e discutere. Per il momento, limitiamoci ad accogliere questa singolare operetta come un’ulteriore conferma dell’acrobatica, irridente bravura del suo autore.

“Tuttolibri”, supplemento de “La Stampa”, 5 novembre 1977