Fondata nel 1991 da Marco Belpoliti e Elio Grazioli

Riga 34

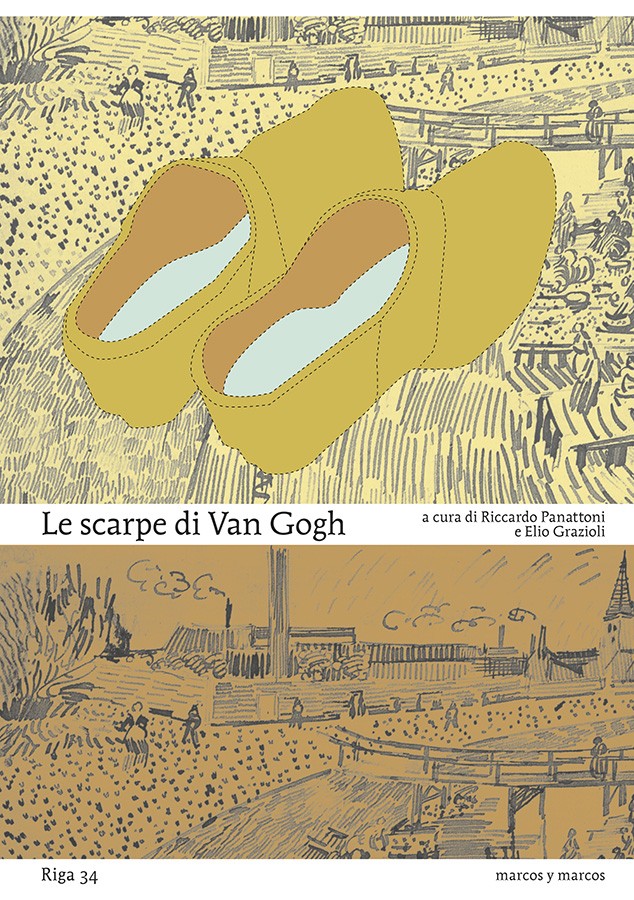

Le scarpe di Van Gogh

a cura di Riccardo Panattoni

e Elio Grazioli

2013

Le scarpe di Van Gogh

a cura di Riccardo Panattoni

e Elio Grazioli

2013

Questa storia comincia con L’origine dell’opera d’arte che Martin Heidegger stila alla metà degli anni ’30: che cos'è un'opera d'arte? Quale la sua origine? Heidegger si interroga a partire da un quadro di Van Gogh che raffigura delle scarpe. Uno storico dell’arte americano, Meyer Schapiro, gli contesta l'interpretazione dell'opera e inizia un dibattito che sottende da allora in poi il rapporto tra arte e filosofia, ripreso dai grandi del pensiero della seconda metà del XX secolo e qui ricostruito e ripercorso: Jacques Lacan, Jacques Derrida ,Fredric Jameson, Massimo Cacciari, Gottfried Boehm... Le scarpe di Van Gogh sono diventate il filo rosso di un vero e proprio racconto filosofico che ci permette di ripercorrere il pensiero degli ultimi decenni, passando per modernismi, poststrutturalismi, decostruzionismi, postmodernismi, neomodernismie altro ancora, intorno all'arte certo, ma non solo. Sebbene, mutatis mutandis, qualcosa di simile sia in corso anche oggi, non è tuttavia questa la ragione per cui proponiamo di ripartire da Heidegger, piuttosto che buttarsi direttamente nella mischia. È che la proposta di Heidegger mantiene un fondo del tutto originale, che non basta indicare come teorico o filosofico, perché in realtà tocca svariate corde del pensiero che sono di tutti. Alla fine è sempre lì che si deve andare a parare: che differenza c’è tra l’oggetto reale e l’opera d’arte? Che rapporto,di conseguenza, tra l’arte e la verità? E la vita, perché ci vuole un esempio come Van Gogh per parlarne in modo così coinvolto, così interno?

Poesie di Umberto Fiori, Fabio Pusterla.

Saggi di Marco Belpoliti, Gottfried Boehm, Giovanni Bottiroli, Massimo Cacciari, Remo Ceserani, Jacques Derrida, Georges Didi-Huberman, Francesco Erspamer, Giorgio Franck, Elio Grazioli, Vittorio Gregotti, Martin Heidegger, Fredric Jameson, Jacques Lacan, Riccardo Panattoni, Massimo Recalcati, John Sallis, Meyer Schapiro, Gianluca Solla.

Interventi visivi di Benedetta Alfieri, Fabio Sandri, Alessandra Spranzi e Marco Zürcher.

A cura di Riccardo Panattoni e Elio Grazioli.

Poesie di Umberto Fiori, Fabio Pusterla.

Saggi di Marco Belpoliti, Gottfried Boehm, Giovanni Bottiroli, Massimo Cacciari, Remo Ceserani, Jacques Derrida, Georges Didi-Huberman, Francesco Erspamer, Giorgio Franck, Elio Grazioli, Vittorio Gregotti, Martin Heidegger, Fredric Jameson, Jacques Lacan, Riccardo Panattoni, Massimo Recalcati, John Sallis, Meyer Schapiro, Gianluca Solla.

Interventi visivi di Benedetta Alfieri, Fabio Sandri, Alessandra Spranzi e Marco Zürcher.

A cura di Riccardo Panattoni e Elio Grazioli.

Editoriale

Questa storia comincia con L’origine dell’opera d’arte che Martin Heidegger stila alla metà degli anni ’30, anni cruciali se consideriamo che sono gli stessi in cui Walter Benjamin scrive L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica e altri autori, in diversi campi attinenti all’arte, compongono altri testi di primaria importanza; anni cioè di ripensamento, di riconsiderazioni di questioni fondamentali che possono andare dalla verità dell’Essere ai cambiamenti in corso nella società. L’arte,altrettanto significativamente, vi svolge un ruolo particolare, di nodo problematico, se non si vuol dire di centralità strategica. Che cos’è un’opera d’arte? Che cos’è l’arte? E perché può essere così importante riflettere ancora su questi fondamentali?

Sebbene, mutatis mutandis, qualcosa di simile è incorso anche oggi, non è tuttavia questa la ragione per cui proponiamo di ripartire da Heidegger,piuttosto che buttarsi direttamente nella mischia. È che la proposta di Heidegger mantiene un fondo del tutto originale, che non basta indicare come teorico o filosofico, perché in realtà tocca svariate corde del pensiero che sono di tutti. Alla fine è sempre lì che si deve andare a parare: che differenza c’è tra l’oggetto reale e l’opera d’arte? Che rapporto, di conseguenza, tra l’arte e la verità? E la vita, perché ci vuole un esempio comeVan Gogh per parlarne in modo così coinvolto, così interno? È che su questioni come queste occorre mettersi in causa e scommetterci la pelle, come si dice volgarmente. Senza più drammi, per carità, senza vere e proprie follie, ma pur sempre senza rivolgersi unicamente al mondo esterno, ma inoltrandosi anche nel proprio mondo interiore.

La “verità”, come ci indica Heidegger, è insieme disvelamento e custodia,soprattutto nell’esercizio diretto della riflessione e non solo nel momento della sua definizione filosofica.

Ripartiamo dunque, in sintesi, dal profondo, dall’“origine”, ma per arrivare a guardare diversamente il nostro presente. Certo non è più tempo di “metafisiche”e di verità assolute o proclamate, ma la “verità”, come direbbe qualcuno, lavora comunque attraverso di noi. Ecco infatti un’altra ragione per ripartire da quel testo di Heidegger, perché, appena pubblicato in traduzione inglese, subito gli risponde uno storico dell’arte americano di prim’ordine, Meyer Schapiro, che ha scritto testi bellissimi sull’Impressionismo, il Post impressionismo e su Van Gogh in particolare; il quale gli fa notare un errore e attraverso questo errore sottolinea un divario tra storia e filosofia, tra volontà di stare sulle cose - fossero anche opere d’arte, se ci si permette la battuta sbrigativa - e il rischio di astrattezza, di assolutizzazione. Il tutto, gioco meraviglioso degli accadimenti storici, intorno a un paio, o più paia, di scarpe!

Parte da qui quello che potrebbe essere anche un racconto, filosofico e non certo d’azione, sulla riflessione che si è succeduta a partire da questo episodio e che ci permette di ripercorrere il pensiero non solo sull’arte degli ultimi decenni, passando per decostruzionismi, postmodernismi, neomodernismi ealtro ancora, ma anche per provare a fare i conti con un quadro estremamente variegato come quello attuale.

Il merito della ripresa va a Jacques Derrida, che nel 1978 raccoglie in un numero della rivista francese «Macula» i testi dei due e rilancia la discussione in un suo lungo e denso commento. Nonostante la pregnanza del testo, la tesi è però molto semplice: l’osservazione di Schapiro può essere ritorta anche contro di lui, non si può contrapporre la visione di Heidegger che vede in quelle scarpe le scarpe di una contadina, la visione che si tratti invece delle scarpe di un cittadino, probabilmente dello stesso Van Gogh. Certo viene ora introdotta da Schapiro una visione non più basata su dei semplici presupposti filosofici, ma su un reale sapere da storico dell’arte, pur tuttavia sempre di visione si tratta. Dove risiede dunque l’inganno? Nel fatto che entrambe le visioni diano per scontato che si tratti effettivamente di un“paio” di scarpe, ne presuppongano cioè l’unità e dunque si sentano entrambe in diritto di dare un’identità a colui o colei che dentro a quelle scarpe ha potuto infilare i propri piedi. E se in realtà non fossero un paio? Insinuando questo dubbio, Derrida mostra da una parte come entrambi i “professori”, come li chiama, guardino il quadro dal fondo del loro sapere, dall’altra come senza il presupposto di questa unità le scarpe si facciano finalmente vedere per se stesse: una scarpa e una scarpa, forse un paio.

Prima del dossier Macula, un accenno alquanto interessante al passo di Heidegger era stato fatto da Jacques Lacan in uno dei suoi seminari, il settimo sull’etica della psicanalisi (1959-60), in cui le scarpe, anzi le “scarpone abbandonate”, diventano “il significante grazie a cui vibra quel riflesso, quel miraggio, quel fulgore più o meno insostenibile, che si chiama il bello”. Cioè di quell’“ultima barriera nei confronti del reale osceno della Cosa e della sua faccia terrificante”, come riprende e amplifica Massimo Recalcati in un testo recente. Recalcati collega le scarpe di Van Gogh in particolare alla figura di Antigone, a cui è dedicata la parte finale del seminario di Lacan e dunque alla dialettica tra legge e desiderio, tra limite e sconfinamento, freno ed eccedenza. Il parallelo tra Antigone e Van Gogh risulta illuminante nella lettura delle famose scarpe, le quali diventano “l’autoritratto più riuscito diVincent van Gogh, l’autoritratto di se stesso come oggetto-scarto, come piccolo oggetto (a), come un’esistenza sganciata, caduta dalla scena del Mondo”.

È l’apporto della psicanalisi all’insieme delle questioni qui sollevate,ulteriore riprova della loro ampiezza di conseguenze e di collegamenti, a partire dalla puntualità del nodo di partenza, e dell’ampiezza di problematiche che la psicanalisi giunge ad affrontare nella cultura odierna.

Subito dopo il dossier Macula il primo autore che si segnala nell’affrontare direttamente le questioni lì approntate è Massimo Cacciari. Il suo parere esplicito è che quello di Heidegger è un “lapsus” che non interessa in nulla il suo ragionamento e tuttavia, diciamolo da lettori, il suo saggio sembra voler essere la conciliazione delle due istanze, quella storica e quella filosofica,nel suo volersi rifare a Van Gogh stesso, alla sue parole e alla sua opera complessiva, al suo sviluppo e alle sue diverse tematiche, ma nel solco del pensiero dei temi improntati da Heidegger. Esemplare esercizio critico-storico-filosofico, quello di Cacciari è non per niente all’insegna dell’“autoritratto”, come dice il titolo, nel senso non solo che ogni opera - e ogni paio di scarpe - è un autoritratto, ma anche che il testo di Cacciari vuole proporsi come autoritratto dell’artista, rivendicando un’assenza di forzature e una visione dall’interno, un ritrarre se stesso dal testo.

Tra i testi scritti appositamente per il presente volume è quello di Giorgio Franck a riprendere questo filo e questa modalità, concentrandosi cioè ancora su Van Gogh e su Heidegger - con Cacciari e con Recalcati - per scavare di nuovo nei meandri dell’interpretazione e del pensiero. Così i sentieri interrotti riemergono e si intrecciano con altri in questa nostra mappa della cultura contemporanea a partire da un paio di scarpe, “semplici cose della ‘nuda vita’ logore e consumate, ma capaci ancora di stare e di durare nonostante la loro triste miseria”, ribadisce Franck, “cose sub speciae eternitatis, in tutta la loro pienezza di epifania dell’assoluto (di ciò che è, appunto,sciolto, libero)”.

Alla fine degli anni ’80 si apre invece unnuovonucleo di questioni che spostanoil baricentro della discussione. È ilcosiddetto “postmodernismo”, qui nellaversione di Fredric Jameson, che alle scarpe di Van Gogh accosta spudoratamentequelle dipinte da Andy Warhol spruzzate di polvere di diamanti. Queste nonhanno evidentemente niente più a che fare con quelle: qui siamo difrontealfeticcio, sia in senso freudiano che marxiano, precisa Jameson, sia nelsensodella perversione che in quello della mercificazione; qui siamo nel regnodella superficialità, nel senso appunto postmoderno, e del “declinodell’affetto”,“declino delle grandi tematiche del modernismo avanzato, vale adire il tempo ela temporalità, i misteri elegiaci della durée e della memoria”.Siamo sul fronte opposto della verità heideggeriana. Ma non è forse vero, ci sicomincia a chiedere, che quel mondo, i presupposti di quella cultura, comunqueli si voglia chiamare, sono venuti meno? Che il cambiamento è “epocale”? Selosono chiesti e se lo chiedono ancora in molti, in maniere e con finalitàdiverse. Ma è vero che l’ontologia heideggeriana ha senso solo a partire daquel contesto? La domanda non è ovvia né ingenua, perché, come ribadiamo,riteniamo che l’originalità dell’approccio heideggeriano non permetta unsemplice rispecchiamentoo parallelismo con i “suoi” tempi: c’è dellavisionarietà nel pensiero di Heidegger, o dell’anacronismo, come si preferiscedire oggi.

Intanto lo spunto di Jameson lo raccoglie direttamente Remo Ceserani, cheallarga ulteriormente il cerchio dei paragoni,aquello perturbante delle scarpeche in punta hanno dita dei piedi di Le Modèlerouge, che René Magritte dipingenel 1935, e a un altro altrettanto famoso: lescarpe di un contadino americanofotografate da Walker Evans e pubblicate nelfamoso libro del 1941di James Agee LetUs Now Praise Famous Men. Conl’evocazione di quest’ultimo, Ceseraniintroducedelle varianti significativeedelle tematiche nuove nello schemadelpostmodernismo, facendo appello al “realismo postmoderno” secondo ladefinizione di T.V.Reed. Quella che qui più ci interessa, e che Ceseraniriprenderà più diffusamente in un testo posteriore presente nel suo Raccontareil postmoderno, è la diversa concezione della storiache il postmodernismocomporta e propone rispetto al modernismo, che da un lato è visto comeuna“perdita del senso della storia”, ma dall’altro anche come unavolontàdi“recuperarne la materialità confusa”. Questo breve accenno bastiperricordarecome la questione aperta da Schapiro può e deve essere colta ancheinquestosenso, in modo da non perderla, così come ricompare anche neglialtritesti, fosse pure in modo non esplicito.

Sempre alla fine degli anni ’80 si tiene in Germania un grande convegno suHeidegger incentrato sul rapporto tra arteetecnica. In esso almeno due autoriaffrontano di petto la questionedell’uscita dalla concezione mimetica dellarappresentazione. Per John Sallis non bisogna parlare più di imitazioneappunto, ma piuttosto di opposizione, dilotta, “non nel senso di una contesaodi una rissa, ma nel senso di ciò che Heidegger chiama una lotta autentica,cioè una lotta in cui ognuno deicontendenti spinge l’altro all’autoaffermazione della propria essenza”: è così che la verità si pone, prende postonell’opera; ed è così che va anche ripensata la mimesis. Per Sallis,sottolineiamo, in Heidegger c’è una vera epropria “poetica”, noi aggiungeremmo,non solo in senso aristotelico, ma in senso strettamente artistico, come cel’ha appunto un artista, per sottolinearedi nuovo l’autonomia del pensieroheideggeriano così come vorremmo fosse quisalvaguardatoed evidenziato.

Gottfried Boehm da parte sua tenta di metterelavisione di Heidegger alla provadegli sviluppi dell’arte novecentesca, in particolaredi uno dei suoi esiti piùradicali che è l’astrattismo, negazione appunto del rapporto mimetico con larealtà, ma soprattutto forma d’arte basata sulla“concezione temporale delconcetto di opera”. Queste opere non possono essere solo “incarnazioni di unospirito del tempo”, afferma Boehm, “ma aperture epocali, che immergono in unanuova luce ciò che muove e determina il tempo”. E allo stesso modo, facendoriemergere di nuovo le ragioni della storia: “Ci si può anche chiedere se lastoria dell’oblio dell’essere in senso heideggerianosi possa semplicementesovrapporre e far coincidere con una storia dell’arte in senso pieno”.

L’argomento del tempo dell’opera viene ripresoinun altro dei testi scrittoappositamente per questo volume da RiccardoPanattoni e Gianluca Solla,prendendo a riferimento un’opera di un altroartista, che allarga così lacerchia degli artisti chiamati in causa, ClaudioParmiggiani, il quale a suavolta chiama in causa le fotografie di Paul Strand in un gioco di rimandi chefinisce col rimettere al centro lo statuto stesso dell’origine dell’operad’arte, insieme al rapporto indecidibile tra la memoriae le immagini.L’argomento del confronto con gli sviluppi dell’arte contemporanea viene a suavolta ripreso dal testo di Elio Grazioli, che affronta l’altra grande uscitadalla rappresentazione stabilita dal readymade duchampiano: resiste il discorsoheideggeriano dell’ontologia e della veritàalla prova del readymade, cioè di unoggetto che, pur rimanendo se stesso,diventa opera d’arte?

Marco Belpoliti riprende invece le questioniintrodotte dalle scarpe dipinte da AndyWarhol, alla luce di una nozione cheall’alba del testo heideggeriano non eraancora emersa e tuttavia cominciava aprofilarsi, visto che il testo diriferimento di Clement Greenberg è del 1939, ovvero la nozione di kitsch.

Altre scarpe ancora entrano in scena grazie a Francesco Erspamer, quelle diPasolini, e tutto si rimescola in un’altra chiave, quella propriamente del“ritrovamento di un passato programmatico”, dell’invenzione della tradizione,come l’ha chiamata Hobsbawm, reinserita, via Caproni, nella dialettica “fral’aspirazione al diverso e l’aspirazione all’uguale”.

Di “restituzioni” infine parlano gli ultimi due interventi che completano ilpercorso, entrambi con in mente un aggiustamento, il primo piccolo il secondoben più grande, del discorso di Derrida, a cui il termine, come ricordiamo, siriferisce. Un breve intervento di Georges Didi-Huberman precisa che larestituzione si pone sì al di fuori dell’ambito dell’attribuzione,dell’annessione e della proprietà, ma che ha comunque a chefare conl’appartenenza e collide pericolosamente con l’esclusione. Un moto di reazionedi fronte al discutibile trattamento che Derrida ha riservato aSchapiro, maanche una velata allusione alle questioni politiche in cui Heidegger andrà aimpegolarsi di lì a poco.

Giovanni Bottiroli si scaglia letteralmentecontrola “faziosità”dell’interpretazione derridiana di Heidegger, riconducendoquest’ultimo al suopensiero globale e rivendicando al tempo stesso i caratteri che rispondono inmodo diretto anche al nodo, come lo abbiamo chiamato, del dibattito che ci staqui a cuore. Innanzitutto l’“anti-contestualismo” dell’assuntoheideggeriano,che lo distanzia completamente dal pensiero storico di Schapiro e dalle pretesedi una segreta corrispondenza con lui, come sembrerebbe invece affermareDerrida. Perché “la tesi di Heidegger è che non si è mai padroni dellinguaggio, e neppure del significato di un’opera d’arte. Nessuno lo è, neancheil suo autore”. Poi c’è il fatto che tra il pensiero della differenza e quellodel conflitto c’è sì un terreno comune, ma, ribadisce Bottiroli, “le distanzetornano a manifestarsi quando si inizia a interrogarsi sul ruolodelledissonanze”. Le conseguenze sono allora quelle di una completa divergenza,per cui Bottiroli non esita a parlare di “sproloquio” a proposito del testodiDerrida.

È chiaro che qui più che mai non potevano mancare - come tradizione in ognivolume di «Riga» - i contributi degli artisti, sia visivi che non. Mettiamo traquesti anche un testo, quello di Vittorio Gregotti, tanto più curioso in quantoopera di un architetto, cioè artista di un’arte che in sé non è mimetica, malegata a una necessità altra, all’utilità,alla propria funzionalità. Laquestione sintetizzata allora è: “Quale è la relazione tra verità e necessità nellacostruzione della cosa architettonica?”

Due poeti - Fabio Pusterla e Umberto Fiori - aprono con i loro versi il volumee tre artisti visivi - Benedetta Alfieri, Fabio Sandri, Alessandra Spranzi(insieme a Marco Zürcher) - chiudono con le loro immagini. Alle loro parole ealle loro immagini questa volta non sovrapponiamo le nostre, confidando in unconfronto ulteriore con la verità eventualmente in gioco, e al tempo stesso uninsistere della presenza di scarpe che finisce con il diventare molto più di unfilo diArianna o di un semplice pretesto, qualcosa che svela ogni voltal’apparentemente dimenticato.

Dopo questo lungo percorso tra lo storico e l’istanza di verità che sembrainnervare ogni tempo della storia, non possiamo certo correre il rischio di unapura attualizzazione del tema trattato, oltretutto aggrappandoci a un semplicepaio di scarpe. Lasciamo così il fondo di un’allusione, di un accenno checomunque crediamo abbia accompagnato questa nostra rivisitazione di quando unosguardo si posa su un’opera d’arte e magari, anche oggi, si interroga sulla suaorigine. Osservare tutto questo come un readymade e non come un ripensamento concettuale, una riflessione sui fondamenti, è dettato probabilmente dalpassaggio avvenuto e comunque acquisito da parte nostra dalla cosiddetta“svolta linguistica”, che connota il carattere principale del dibattito chepresentiamo, alla “svolta visiva” che chiama invece in causa in prima istanzala declinazione del nostro sguardo che vede ancora lì a interrogarlo una scarpa,una scarpa, forse un paio.

Sebbene, mutatis mutandis, qualcosa di simile è incorso anche oggi, non è tuttavia questa la ragione per cui proponiamo di ripartire da Heidegger,piuttosto che buttarsi direttamente nella mischia. È che la proposta di Heidegger mantiene un fondo del tutto originale, che non basta indicare come teorico o filosofico, perché in realtà tocca svariate corde del pensiero che sono di tutti. Alla fine è sempre lì che si deve andare a parare: che differenza c’è tra l’oggetto reale e l’opera d’arte? Che rapporto, di conseguenza, tra l’arte e la verità? E la vita, perché ci vuole un esempio comeVan Gogh per parlarne in modo così coinvolto, così interno? È che su questioni come queste occorre mettersi in causa e scommetterci la pelle, come si dice volgarmente. Senza più drammi, per carità, senza vere e proprie follie, ma pur sempre senza rivolgersi unicamente al mondo esterno, ma inoltrandosi anche nel proprio mondo interiore.

La “verità”, come ci indica Heidegger, è insieme disvelamento e custodia,soprattutto nell’esercizio diretto della riflessione e non solo nel momento della sua definizione filosofica.

Ripartiamo dunque, in sintesi, dal profondo, dall’“origine”, ma per arrivare a guardare diversamente il nostro presente. Certo non è più tempo di “metafisiche”e di verità assolute o proclamate, ma la “verità”, come direbbe qualcuno, lavora comunque attraverso di noi. Ecco infatti un’altra ragione per ripartire da quel testo di Heidegger, perché, appena pubblicato in traduzione inglese, subito gli risponde uno storico dell’arte americano di prim’ordine, Meyer Schapiro, che ha scritto testi bellissimi sull’Impressionismo, il Post impressionismo e su Van Gogh in particolare; il quale gli fa notare un errore e attraverso questo errore sottolinea un divario tra storia e filosofia, tra volontà di stare sulle cose - fossero anche opere d’arte, se ci si permette la battuta sbrigativa - e il rischio di astrattezza, di assolutizzazione. Il tutto, gioco meraviglioso degli accadimenti storici, intorno a un paio, o più paia, di scarpe!

Parte da qui quello che potrebbe essere anche un racconto, filosofico e non certo d’azione, sulla riflessione che si è succeduta a partire da questo episodio e che ci permette di ripercorrere il pensiero non solo sull’arte degli ultimi decenni, passando per decostruzionismi, postmodernismi, neomodernismi ealtro ancora, ma anche per provare a fare i conti con un quadro estremamente variegato come quello attuale.

Il merito della ripresa va a Jacques Derrida, che nel 1978 raccoglie in un numero della rivista francese «Macula» i testi dei due e rilancia la discussione in un suo lungo e denso commento. Nonostante la pregnanza del testo, la tesi è però molto semplice: l’osservazione di Schapiro può essere ritorta anche contro di lui, non si può contrapporre la visione di Heidegger che vede in quelle scarpe le scarpe di una contadina, la visione che si tratti invece delle scarpe di un cittadino, probabilmente dello stesso Van Gogh. Certo viene ora introdotta da Schapiro una visione non più basata su dei semplici presupposti filosofici, ma su un reale sapere da storico dell’arte, pur tuttavia sempre di visione si tratta. Dove risiede dunque l’inganno? Nel fatto che entrambe le visioni diano per scontato che si tratti effettivamente di un“paio” di scarpe, ne presuppongano cioè l’unità e dunque si sentano entrambe in diritto di dare un’identità a colui o colei che dentro a quelle scarpe ha potuto infilare i propri piedi. E se in realtà non fossero un paio? Insinuando questo dubbio, Derrida mostra da una parte come entrambi i “professori”, come li chiama, guardino il quadro dal fondo del loro sapere, dall’altra come senza il presupposto di questa unità le scarpe si facciano finalmente vedere per se stesse: una scarpa e una scarpa, forse un paio.

Prima del dossier Macula, un accenno alquanto interessante al passo di Heidegger era stato fatto da Jacques Lacan in uno dei suoi seminari, il settimo sull’etica della psicanalisi (1959-60), in cui le scarpe, anzi le “scarpone abbandonate”, diventano “il significante grazie a cui vibra quel riflesso, quel miraggio, quel fulgore più o meno insostenibile, che si chiama il bello”. Cioè di quell’“ultima barriera nei confronti del reale osceno della Cosa e della sua faccia terrificante”, come riprende e amplifica Massimo Recalcati in un testo recente. Recalcati collega le scarpe di Van Gogh in particolare alla figura di Antigone, a cui è dedicata la parte finale del seminario di Lacan e dunque alla dialettica tra legge e desiderio, tra limite e sconfinamento, freno ed eccedenza. Il parallelo tra Antigone e Van Gogh risulta illuminante nella lettura delle famose scarpe, le quali diventano “l’autoritratto più riuscito diVincent van Gogh, l’autoritratto di se stesso come oggetto-scarto, come piccolo oggetto (a), come un’esistenza sganciata, caduta dalla scena del Mondo”.

È l’apporto della psicanalisi all’insieme delle questioni qui sollevate,ulteriore riprova della loro ampiezza di conseguenze e di collegamenti, a partire dalla puntualità del nodo di partenza, e dell’ampiezza di problematiche che la psicanalisi giunge ad affrontare nella cultura odierna.

Subito dopo il dossier Macula il primo autore che si segnala nell’affrontare direttamente le questioni lì approntate è Massimo Cacciari. Il suo parere esplicito è che quello di Heidegger è un “lapsus” che non interessa in nulla il suo ragionamento e tuttavia, diciamolo da lettori, il suo saggio sembra voler essere la conciliazione delle due istanze, quella storica e quella filosofica,nel suo volersi rifare a Van Gogh stesso, alla sue parole e alla sua opera complessiva, al suo sviluppo e alle sue diverse tematiche, ma nel solco del pensiero dei temi improntati da Heidegger. Esemplare esercizio critico-storico-filosofico, quello di Cacciari è non per niente all’insegna dell’“autoritratto”, come dice il titolo, nel senso non solo che ogni opera - e ogni paio di scarpe - è un autoritratto, ma anche che il testo di Cacciari vuole proporsi come autoritratto dell’artista, rivendicando un’assenza di forzature e una visione dall’interno, un ritrarre se stesso dal testo.

Tra i testi scritti appositamente per il presente volume è quello di Giorgio Franck a riprendere questo filo e questa modalità, concentrandosi cioè ancora su Van Gogh e su Heidegger - con Cacciari e con Recalcati - per scavare di nuovo nei meandri dell’interpretazione e del pensiero. Così i sentieri interrotti riemergono e si intrecciano con altri in questa nostra mappa della cultura contemporanea a partire da un paio di scarpe, “semplici cose della ‘nuda vita’ logore e consumate, ma capaci ancora di stare e di durare nonostante la loro triste miseria”, ribadisce Franck, “cose sub speciae eternitatis, in tutta la loro pienezza di epifania dell’assoluto (di ciò che è, appunto,sciolto, libero)”.

Alla fine degli anni ’80 si apre invece unnuovonucleo di questioni che spostanoil baricentro della discussione. È ilcosiddetto “postmodernismo”, qui nellaversione di Fredric Jameson, che alle scarpe di Van Gogh accosta spudoratamentequelle dipinte da Andy Warhol spruzzate di polvere di diamanti. Queste nonhanno evidentemente niente più a che fare con quelle: qui siamo difrontealfeticcio, sia in senso freudiano che marxiano, precisa Jameson, sia nelsensodella perversione che in quello della mercificazione; qui siamo nel regnodella superficialità, nel senso appunto postmoderno, e del “declinodell’affetto”,“declino delle grandi tematiche del modernismo avanzato, vale adire il tempo ela temporalità, i misteri elegiaci della durée e della memoria”.Siamo sul fronte opposto della verità heideggeriana. Ma non è forse vero, ci sicomincia a chiedere, che quel mondo, i presupposti di quella cultura, comunqueli si voglia chiamare, sono venuti meno? Che il cambiamento è “epocale”? Selosono chiesti e se lo chiedono ancora in molti, in maniere e con finalitàdiverse. Ma è vero che l’ontologia heideggeriana ha senso solo a partire daquel contesto? La domanda non è ovvia né ingenua, perché, come ribadiamo,riteniamo che l’originalità dell’approccio heideggeriano non permetta unsemplice rispecchiamentoo parallelismo con i “suoi” tempi: c’è dellavisionarietà nel pensiero di Heidegger, o dell’anacronismo, come si preferiscedire oggi.

Intanto lo spunto di Jameson lo raccoglie direttamente Remo Ceserani, cheallarga ulteriormente il cerchio dei paragoni,aquello perturbante delle scarpeche in punta hanno dita dei piedi di Le Modèlerouge, che René Magritte dipingenel 1935, e a un altro altrettanto famoso: lescarpe di un contadino americanofotografate da Walker Evans e pubblicate nelfamoso libro del 1941di James Agee LetUs Now Praise Famous Men. Conl’evocazione di quest’ultimo, Ceseraniintroducedelle varianti significativeedelle tematiche nuove nello schemadelpostmodernismo, facendo appello al “realismo postmoderno” secondo ladefinizione di T.V.Reed. Quella che qui più ci interessa, e che Ceseraniriprenderà più diffusamente in un testo posteriore presente nel suo Raccontareil postmoderno, è la diversa concezione della storiache il postmodernismocomporta e propone rispetto al modernismo, che da un lato è visto comeuna“perdita del senso della storia”, ma dall’altro anche come unavolontàdi“recuperarne la materialità confusa”. Questo breve accenno bastiperricordarecome la questione aperta da Schapiro può e deve essere colta ancheinquestosenso, in modo da non perderla, così come ricompare anche neglialtritesti, fosse pure in modo non esplicito.

Sempre alla fine degli anni ’80 si tiene in Germania un grande convegno suHeidegger incentrato sul rapporto tra arteetecnica. In esso almeno due autoriaffrontano di petto la questionedell’uscita dalla concezione mimetica dellarappresentazione. Per John Sallis non bisogna parlare più di imitazioneappunto, ma piuttosto di opposizione, dilotta, “non nel senso di una contesaodi una rissa, ma nel senso di ciò che Heidegger chiama una lotta autentica,cioè una lotta in cui ognuno deicontendenti spinge l’altro all’autoaffermazione della propria essenza”: è così che la verità si pone, prende postonell’opera; ed è così che va anche ripensata la mimesis. Per Sallis,sottolineiamo, in Heidegger c’è una vera epropria “poetica”, noi aggiungeremmo,non solo in senso aristotelico, ma in senso strettamente artistico, come cel’ha appunto un artista, per sottolinearedi nuovo l’autonomia del pensieroheideggeriano così come vorremmo fosse quisalvaguardatoed evidenziato.

Gottfried Boehm da parte sua tenta di metterelavisione di Heidegger alla provadegli sviluppi dell’arte novecentesca, in particolaredi uno dei suoi esiti piùradicali che è l’astrattismo, negazione appunto del rapporto mimetico con larealtà, ma soprattutto forma d’arte basata sulla“concezione temporale delconcetto di opera”. Queste opere non possono essere solo “incarnazioni di unospirito del tempo”, afferma Boehm, “ma aperture epocali, che immergono in unanuova luce ciò che muove e determina il tempo”. E allo stesso modo, facendoriemergere di nuovo le ragioni della storia: “Ci si può anche chiedere se lastoria dell’oblio dell’essere in senso heideggerianosi possa semplicementesovrapporre e far coincidere con una storia dell’arte in senso pieno”.

L’argomento del tempo dell’opera viene ripresoinun altro dei testi scrittoappositamente per questo volume da RiccardoPanattoni e Gianluca Solla,prendendo a riferimento un’opera di un altroartista, che allarga così lacerchia degli artisti chiamati in causa, ClaudioParmiggiani, il quale a suavolta chiama in causa le fotografie di Paul Strand in un gioco di rimandi chefinisce col rimettere al centro lo statuto stesso dell’origine dell’operad’arte, insieme al rapporto indecidibile tra la memoriae le immagini.L’argomento del confronto con gli sviluppi dell’arte contemporanea viene a suavolta ripreso dal testo di Elio Grazioli, che affronta l’altra grande uscitadalla rappresentazione stabilita dal readymade duchampiano: resiste il discorsoheideggeriano dell’ontologia e della veritàalla prova del readymade, cioè di unoggetto che, pur rimanendo se stesso,diventa opera d’arte?

Marco Belpoliti riprende invece le questioniintrodotte dalle scarpe dipinte da AndyWarhol, alla luce di una nozione cheall’alba del testo heideggeriano non eraancora emersa e tuttavia cominciava aprofilarsi, visto che il testo diriferimento di Clement Greenberg è del 1939, ovvero la nozione di kitsch.

Altre scarpe ancora entrano in scena grazie a Francesco Erspamer, quelle diPasolini, e tutto si rimescola in un’altra chiave, quella propriamente del“ritrovamento di un passato programmatico”, dell’invenzione della tradizione,come l’ha chiamata Hobsbawm, reinserita, via Caproni, nella dialettica “fral’aspirazione al diverso e l’aspirazione all’uguale”.

Di “restituzioni” infine parlano gli ultimi due interventi che completano ilpercorso, entrambi con in mente un aggiustamento, il primo piccolo il secondoben più grande, del discorso di Derrida, a cui il termine, come ricordiamo, siriferisce. Un breve intervento di Georges Didi-Huberman precisa che larestituzione si pone sì al di fuori dell’ambito dell’attribuzione,dell’annessione e della proprietà, ma che ha comunque a chefare conl’appartenenza e collide pericolosamente con l’esclusione. Un moto di reazionedi fronte al discutibile trattamento che Derrida ha riservato aSchapiro, maanche una velata allusione alle questioni politiche in cui Heidegger andrà aimpegolarsi di lì a poco.

Giovanni Bottiroli si scaglia letteralmentecontrola “faziosità”dell’interpretazione derridiana di Heidegger, riconducendoquest’ultimo al suopensiero globale e rivendicando al tempo stesso i caratteri che rispondono inmodo diretto anche al nodo, come lo abbiamo chiamato, del dibattito che ci staqui a cuore. Innanzitutto l’“anti-contestualismo” dell’assuntoheideggeriano,che lo distanzia completamente dal pensiero storico di Schapiro e dalle pretesedi una segreta corrispondenza con lui, come sembrerebbe invece affermareDerrida. Perché “la tesi di Heidegger è che non si è mai padroni dellinguaggio, e neppure del significato di un’opera d’arte. Nessuno lo è, neancheil suo autore”. Poi c’è il fatto che tra il pensiero della differenza e quellodel conflitto c’è sì un terreno comune, ma, ribadisce Bottiroli, “le distanzetornano a manifestarsi quando si inizia a interrogarsi sul ruolodelledissonanze”. Le conseguenze sono allora quelle di una completa divergenza,per cui Bottiroli non esita a parlare di “sproloquio” a proposito del testodiDerrida.

È chiaro che qui più che mai non potevano mancare - come tradizione in ognivolume di «Riga» - i contributi degli artisti, sia visivi che non. Mettiamo traquesti anche un testo, quello di Vittorio Gregotti, tanto più curioso in quantoopera di un architetto, cioè artista di un’arte che in sé non è mimetica, malegata a una necessità altra, all’utilità,alla propria funzionalità. Laquestione sintetizzata allora è: “Quale è la relazione tra verità e necessità nellacostruzione della cosa architettonica?”

Due poeti - Fabio Pusterla e Umberto Fiori - aprono con i loro versi il volumee tre artisti visivi - Benedetta Alfieri, Fabio Sandri, Alessandra Spranzi(insieme a Marco Zürcher) - chiudono con le loro immagini. Alle loro parole ealle loro immagini questa volta non sovrapponiamo le nostre, confidando in unconfronto ulteriore con la verità eventualmente in gioco, e al tempo stesso uninsistere della presenza di scarpe che finisce con il diventare molto più di unfilo diArianna o di un semplice pretesto, qualcosa che svela ogni voltal’apparentemente dimenticato.

Dopo questo lungo percorso tra lo storico e l’istanza di verità che sembrainnervare ogni tempo della storia, non possiamo certo correre il rischio di unapura attualizzazione del tema trattato, oltretutto aggrappandoci a un semplicepaio di scarpe. Lasciamo così il fondo di un’allusione, di un accenno checomunque crediamo abbia accompagnato questa nostra rivisitazione di quando unosguardo si posa su un’opera d’arte e magari, anche oggi, si interroga sulla suaorigine. Osservare tutto questo come un readymade e non come un ripensamento concettuale, una riflessione sui fondamenti, è dettato probabilmente dalpassaggio avvenuto e comunque acquisito da parte nostra dalla cosiddetta“svolta linguistica”, che connota il carattere principale del dibattito chepresentiamo, alla “svolta visiva” che chiama invece in causa in prima istanzala declinazione del nostro sguardo che vede ancora lì a interrogarlo una scarpa,una scarpa, forse un paio.

Indice

Editoriale - 6

ouverture letteraria

Fabio Pusterla, Una poesia ispirata a Van Gogh e due inediti (con e senza scarpe) - 16

Umberto Fiori, Quadro -18

i testi

Martin Heidegger, L’origine dell’opera d’arte (estratti) - 20

Jacques Lacan, Apologo delle scarpe grosse - 31

Meyer Schapiro, La natura morta come oggetto personale. Una nota su Heidegger e Van Gogh - 36

Jacques Derrida, Restituzioni - della verità in pointure (estratti) - 48

Massimo Cacciari, I girasoli. Per un autoritratto di Van Gogh - 75

Fredric Jameson, La decostruzione dell’espressione - 100

Remo Ceserani, Postmoderno, istruzioni per l’uso -109

Gottfried Boehm, Nell’orizzonte del tempo. Il concetto di opera in Heidegger e l’arte della modernità - 118

John Sallis, La poetica di Heidegger: la questione della mimesis - 147

Vittorio Gregotti, Le scarpe di Van Gogh - 160

Marco Belpoliti, Le scarpe di Warhol - 164

Francesco Erspamer, Le scarpe di Pasolini - 170

Massimo Recalcati, Le scarpe e l’abbandono - 177

Georges Didi-Huberman, Rendere un’immagine - 187

Riccardo Panattoni e Gianluca Solla, Claudio Parmiggiani: il tempo dell’opera come tempo di una vita - 189

Giorgio Franck, La 'nuda vita' e la gloria nella pittura di Van Gogh - 204

Giovanni Bottiroli, Un paio di scarpe - e nient’altro. Per una lettura non falsificante del saggio di Heidegger sull’opera d’arte - 220

Elio Grazioli, Scarpe readymade - 232

galleria

Fabio Sandri, Verticalità - 242

Benedetta Alfieri, Il passo negato - 246

Alessandra Spranzi e Marco Zurcher, Vendesi scarpe, anche - 249

ouverture letteraria

Fabio Pusterla, Una poesia ispirata a Van Gogh e due inediti (con e senza scarpe) - 16

Umberto Fiori, Quadro -18

i testi

Martin Heidegger, L’origine dell’opera d’arte (estratti) - 20

Jacques Lacan, Apologo delle scarpe grosse - 31

Meyer Schapiro, La natura morta come oggetto personale. Una nota su Heidegger e Van Gogh - 36

Jacques Derrida, Restituzioni - della verità in pointure (estratti) - 48

Massimo Cacciari, I girasoli. Per un autoritratto di Van Gogh - 75

Fredric Jameson, La decostruzione dell’espressione - 100

Remo Ceserani, Postmoderno, istruzioni per l’uso -109

Gottfried Boehm, Nell’orizzonte del tempo. Il concetto di opera in Heidegger e l’arte della modernità - 118

John Sallis, La poetica di Heidegger: la questione della mimesis - 147

Vittorio Gregotti, Le scarpe di Van Gogh - 160

Marco Belpoliti, Le scarpe di Warhol - 164

Francesco Erspamer, Le scarpe di Pasolini - 170

Massimo Recalcati, Le scarpe e l’abbandono - 177

Georges Didi-Huberman, Rendere un’immagine - 187

Riccardo Panattoni e Gianluca Solla, Claudio Parmiggiani: il tempo dell’opera come tempo di una vita - 189

Giorgio Franck, La 'nuda vita' e la gloria nella pittura di Van Gogh - 204

Giovanni Bottiroli, Un paio di scarpe - e nient’altro. Per una lettura non falsificante del saggio di Heidegger sull’opera d’arte - 220

Elio Grazioli, Scarpe readymade - 232

galleria

Fabio Sandri, Verticalità - 242

Benedetta Alfieri, Il passo negato - 246

Alessandra Spranzi e Marco Zurcher, Vendesi scarpe, anche - 249

torna su

torna su